2009-01期●文化战士天地●

坚毅风骨存世间

——追念刘金先生

2008年11月初,忽接刘金夫人徐雯女士电话,沉痛告知刘金先生于10月23日病逝于上海。4天后,又收到一只大信封,装有先生生平简介、讣告及载有悼念文章的《文学报》。这突发而来的消息,如轰雷震撼着我的思绪,我强忍悲痛,遵照徐女士之嘱咐,将这些材料复印后,分送有关单位及刘先生生前好友。

刘先生匆匆而走,真让人有意外之憾,几个月之前,我还与他通信呢。记得我与他最初的相识,是在1984年绍兴市第一届文代会上。一天下午,我与嵊中郑祖杰老师同去刘先生居室拜访他,拉起家常,谈及文坛佳作迭出的新气象。他为新时期文坛涌现出诸多新人新作叫好,并嘱咐我们多写文章作贡献。

受刘先生启示,1985年,我大胆地在任教的嵊县师范学校成立一个全校性文学社,并致函上海《文学报》社,诚请刘先生为文学社起名并题词勉励社员们。不久,欣接先生来函,字里行间洋溢着老作家老编辑的殷切期盼,给起名为“播种文学社”,并写了言简意赅的题词。题词引用《老子》经典之语最让人感佩:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。”给后辈以巨大鼓舞。

此后,我常将学生习作寄往《文学报》“未名园”专栏,发表不少优秀小说与散文,有的被转载于《小小说选刊》及《微型小说选刊》。3年来学生们在全国报刊上发表数百篇作品。终于,1988年,《文学报》主办的“全国优秀文学社团大赛”中,播种文学社荣获“十佳”称号,学生金海峻的小说《卖甲鱼》获一等奖。为此,学校邀请刘先生回故乡为“播种文学社”颁奖,他在师生欢迎会上发表热情洋溢的讲话。

及至1986年10月15日,在绍兴鲁迅纪念馆举行的纪念鲁迅逝世50周年学术研讨会上,我又与刘先生会晤。期间,与会者驱车赴兰亭游览,在举行王羲之时代传统习俗“曲水流觞”活动时,刘先生与老作家萧军在众人欢笑声中同饮罚酒,其乐无穷。

2000年,刘先生返嵊访亲,我与内人及尹文欣先生前往叙旧。刘先生纵谈1945年初步行至黄泽、北漳进入四明山参加三五支队喜悦之情。刘先生最后一次回嵊是2005年10月,我与内人及王和祥先生前往拜谒。惜乎刘先生两耳失聪,幸赖夫人徐雯女士重音转述,才得以畅谈。

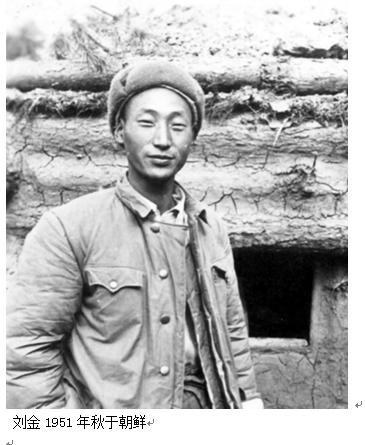

刘先生起步于贫困农家,遭遇过日寇轰炸,一生同祖国的事业休戚与共。先前作为随军记者亲历抗日战争、解放战争及抗美援朝战争的洗礼,而后作为上海出版界著名编辑,担当起培养与提携青年作家的重任,大胆编辑《青年创作丛书》,陆续出版刘绍棠、方之等全国青年作家们的作品集,堪称优秀伯乐。

然而好景不长,1965年,刘先生无端受姚文痞(文元)污蔑,刘先生挺身而出,发表长文反击。“文革”伊始,刘先生被“四人帮”诬为文艺黑线“小爬虫”,点名批判,一时上海淮海路、南京路、延安路上出现“打倒刘金”大标语,被揪斗,蒙受10年苦难。

“四人帮”倒台后,刘先生重返文坛,任上海市委宣传部文艺处副处长。他慧眼识文,力主市委宣传部领导支持《文汇报》发表复旦大学学生卢新华的优秀小说《伤痕》,揭开了当代文学史上“伤痕文学”的序幕,刘金的胆识让世人钦羡!尤其是1979年北京公审“四人帮”时,刘先生被最高法院邀请进京旁听,上海公审“四人帮”在上海余党时,刘先生亦被邀请做了陪审团成员。作家被“四人帮”点名批斗,后又被邀请参加旁听对“四人帮”的审判,全国唯有刘先生一人而已。1980年,刘先生还参与创办上海《文学报》,任总编,为培养文学新人提供园地。刘先生一生著述颇丰,其杂文针砭时弊,切中要害,作于1987年的杂文《文学的自由与功利》一文入选华东师大主编的《大学语文》课本。

如今,刘先生驾鹤西去,但他那朴实慈祥的容颜与坚毅挺拔的风骨将永存世间!