2010-06期●连 载●

“民族号手”任光(三)

作者: 峻 松

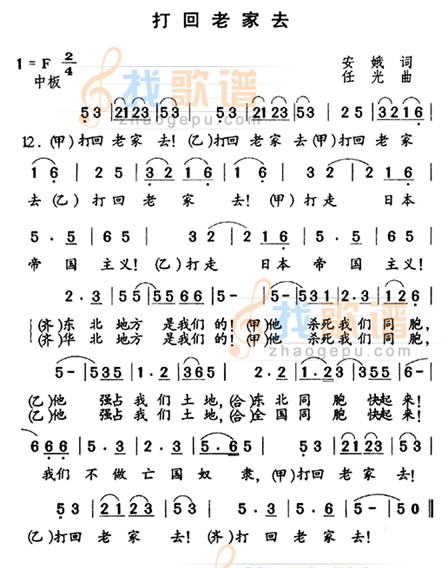

同仇敌忾《打回老家去》

“中国的新音乐,在民族的觉醒上,在抗战的推进上,乃至在敌寇的投降上,的确是有着它的功绩。新音乐的建设者们,如聂耳,如黄自,如任光,如张曙,如冼星海,都先后把生命贡献给了祖国,他们永不会磨灭的。”——郭沫若

从1933年到1937年,任光共为12部电影谱曲,从不同侧面反映了当时灾难深重的中国人民的痛苦生活。

影片《空谷兰》虽是一出贵族家庭的悲喜剧,但任光却借机安插进了两首救亡歌曲:《抗敌歌》和《大地进行曲》(均为安娥作词)。《抗敌歌》写得雄壮有力,曲调平易,流传较广;《大地进行曲》沉雄悲壮,音乐的展开相当充分,是任光前期作品中较有深度的好作品。他还为影片《大路》写了富于儿童情趣的《燕燕歌》;还根据安徽民歌改编了《新凤阳歌》;为影片《迷途的羔羊》创作了主题歌《月光光歌》及《新莲花落》;为影片《凯歌》插曲《打长江》;为电影《王老五》插曲《王老五》等更是风靡一时,成了当时极为流行的歌曲。

“九一八”事变后,任光更为积极地投身抗日救亡斗争,创作了许多激励抗日军民斗志的歌曲。1932年,任光创作了齐唱《十九路军》,歌颂十九路军在上海英勇抗战的业绩,这是我国最早的抗战歌曲之一。接着任光连续创作了《少年进行曲》、《反侵略战歌》等。

1936年5月,他以“前发”为笔名,创作群众歌曲《打回老家去》,这是一首一人唱万人和的抗日救亡歌曲,在抗敌救亡歌咏运动中广为传唱,发挥了巨大的鼓舞作用。《打回老家去》(安娥词)是任光创作的群众歌曲中流传最广的一首,是他的救亡歌曲的代表作,被列入中国现代音乐史册,为左翼音乐运动写下光辉的一页。这首歌曲以刚毅浑厚的音调,连绵不断、饱含动力的节奏,塑造了中国人民坚韧不拔的革命性格,强烈地表达了中国人民誓死收复失地的钢铁意志和百折不挠的英雄气概,并以其特有的群众化的音乐语言,赋予民族特点的新型风格,艺术上具有激动人心的感染力,歌曲中直截了当地喊出:“打走日本帝国主义”、“他强占我们土地”、“他杀死我们同胞”、“东北地方是我们的”、“全国同胞快起来”、“我们不做亡国奴”等抗日救国的战斗口号,全曲悲壮激昂、气势豪迈。这首歌在上海民众歌咏会上演唱后,不胫而走,受到全中国人民的欢迎,迅速唱遍中国大地,极大地鼓舞了抗日救亡的斗争。

任光的《打回老家去》影响是非常大的。1936年10月19日,鲁迅先生逝世后,社会各界为鲁迅先生举行追悼大会,成千上万的人们护送着先生的灵柩从殡仪馆到万国公墓安葬。事先写的《鲁迅先生挽歌》由于曲调陌生,大家都不会唱。音乐家周钢鸣就按《打回老家去》的曲调,依曲填词:“哀悼鲁迅先生,哀悼鲁迅先生,他是我们民族的灵魂,他是新时代的号声,唤起大众来争生存!他反抗帝国主义,他反抗黑暗势力,一生到老志不屈,始终为着革命努力,哀悼鲁迅先生,我们的导师!”大家很快就唱起来了,一路上不少群众纷纷加入游行队伍。当队伍经过虹桥路日本人办的“同文书院”时,见到有日本兵站岗,人群里又响起《打回老家去》的原词:“打回老家去!打回老家去!打走日本帝国主义!……”这时群情激昂,高呼口号:“打倒日本帝国主义!”

任光的《打回老家去》与聂耳的《义勇军进行曲》、冼星海的《抗日军歌》、吕骥的《中华民族不会亡》、孙慎的《救亡进行曲》、孟波的《牺牲已到最后关头》、麦新的《大刀进行曲》等汇合一起,成为最富号召力的抗日救亡歌曲。这些歌曲很快传遍长城内外、大江南北,无可置疑是任光他们对我国抗日战争时期革命音乐发展的历史性贡献。

任光还创作了《劳动节歌》、《青年妇女进行曲》,群众歌曲《和平歌》(又名《反侵略战歌》)等。

任光鲜明地提出:“作曲家应该极力向最下层地方观察,去体验中国劳苦大众惨痛的生活,用大众最熟悉的声音来作曲。”

任光不仅自己积极投身抗日救亡宣传活动,还热情鼓励、支持当时年轻的音乐人进行创作,写出了一批非常优秀的抗日救亡歌曲。

1936年10月,蒋介石在庐山讲话,说什么“牺牲未到最后关头,绝不轻言牺牲”。一天,在冼星海家里研讨抗日救亡歌曲,大家觉得要尽快写出一首歌来驳斥蒋介石这一消极抗战的言论,任光便鼓励青年音乐家写。于是年轻的孟波和孙师毅合作,很快就写成了《牺牲已到最后关头》,任光看后称赞作品写得很好。这首代表人民心声的歌曲后来响遍了全中国。

任光在抗战中的作品,一方面更加向雄壮有力的方向发展,同时也更加注重民间音调的运用。作于1938年的《高粱红了》(又名《青纱帐里》,副题《献给游击队的母亲》,安娥词)就是一首以西北民间音调写成的优秀歌曲。“《高粱红了》不仅是任光又一首抗战歌曲的力作,而且在当时反映游击队战士生活的歌曲中,也是别开生面之作。这首歌无论在民族风格的追求上或音乐形象的刻画上,都标志着任光的创作进入了更加成熟的阶段。”

任光为电影《王老五》写的主题歌《王老五》(安娥词),形象鲜明,在幽默中隐藏着辛酸,在沉痛中寄寓着乐观的精神,而且词曲结合紧密,旋律切合口语,并兼有说唱风格和抒情韵味,所以极受群众喜爱。

任光和安娥合作的音乐论述《歌曲小讨论》,是任光唯一的一篇音乐论文,也是中国左翼音乐界较早的大众歌曲论文。任光在文中结合中国当时的实际情况,阐述关于大众歌曲的见解。

任光所作器乐曲《彩云追月》、《花好月圆》、《晚来香舞曲》、《春光舞曲》等都是在1935年夏秋间写成。其中的《彩云追月》是任光运用欧洲现代音乐技巧创作的民族轻音乐,乐曲用中国特有的五声音阶写成富有民族特色的旋律,引子和乐段之间的间奏,由探戈的伴奏音型构成。配器上娴熟技巧的运用,使音乐呈现出苍穹夜空、万籁俱寂、明月高悬、彩云追逐的一派绮丽景象。此曲成为任光最受人欢迎的器乐曲之一,而且流传至今,也是我国民族器乐作品中最优秀的作品之一。

1936年8月,上海公共租界工部局下令禁唱《打回老家去》。日本驻上海领事馆也查明任光就是该曲的作者,准备对他暗下毒手。迫于险恶局势,1937年7月,任光不得不离开祖国,流亡海外。在巴黎的一次为受难儿童募捐演出时,任光上台为自己在法国创作的《中国进行曲》钢琴伴奏。演出结束后,法国报纸赞誉道:“中国人民的作曲家任光先生所作的《中国进行曲》,充分表现出作者对祖国人民抗战的同情与反日本法西斯的决心。”它是音乐会“最成功的曲目”。

任光虽然身处外域,但他心中时时牵挂着多灾多难的祖国和处在水深火热中的人民。1938年10月1日,任光与著名教育家陶行知一起从法国启程,到达武汉,随后又去了长沙、贵阳等地。期间,他继续全身心地投入抗日宣传活动。10月底,随同郭沫若领导的政治部第三厅转赴重庆,与蔡楚生、史东山、阳翰笙等人一起从事电影音乐工作。

回国后,任光在谈到去欧洲考察观感时指出,西洋音乐自十九世纪以来,有的已降至资本主义化,有的又因国际形势转变而渐渐加上捆缚的锁链。如果中国还要一味模仿西洋,即会用锁链自缚其身,针对当务之急要尽快提高民众的音乐修养。任光又一次强调,作曲家必须到最下层的地方去观察,去体验中国劳苦大众的惨痛生活,才能用大众最熟悉的声音来作曲。

任光在1940年创作的《不害怕进行曲》(田汉词),是一首反对日、蒋、汪共同策划“出卖中国、联合反共”的歌曲。歌曲颇具民歌风,他采用一领众和的山歌形式,一呼百应,坚定有力。向抗日军民宣传中共中央抗日的三大口号,只有抗战到底才能救中国,鼓励国统区同胞到敌后去参加中国共产党领导的游击战争。

任光于1940年年初完成了歌剧《洪波曲》(安娥编剧)的创作。它是我国较早以抗战为题材的大型歌剧,取材于爱国军队坚守台儿庄,不畏牺牲,抗击日军,大获全胜的英勇事迹。剧作者安娥深入台儿庄前线,根据实地采访所得写成五幕歌剧,是继田汉、聂耳的《扬子江暴风雨》之后,创作反映现实的新歌剧的又一次有意义的尝试。在剧中,任光广泛地运用了民间音乐和群众歌曲的音调和体裁,并运用欧洲现代音乐技巧,通过演唱的多种形式,表现出他力求使歌剧音乐更好地反映现实并为群众喜闻乐见的积极意向。其中的《运河搬煤歌》、《高粱叶》、《和鬼子决战去》、《饿死鬼子》等歌曲,是雄浑粗壮的劳动呼声和战斗的呐喊,这些歌曲很快都在群众中流传开了。歌剧《洪波曲》成为中国抗战史上唯一歌颂台儿庄战役的大型音乐作品。

任光于1939年5月离开重庆转赴新加坡。任光在新加坡组织华人“铜锣合唱团”,举办“民众歌咏训练班”,致力在新加坡、马来亚、菲律宾等海外华人区,开展抗日救亡歌咏运动和培养人才。

1940年4月4日,任光从新加坡回国到达重庆,重返中国电影制片厂从事电影音乐创作。不久,国民党顽固派为重新挑起内战,故意制造摩擦,重庆笼罩在白色恐怖之中,政治部第三厅首当其冲。任光此时接受陶行知的提议,转移至重庆育才学校音乐组,教授钢琴、作曲等课程。课余组织育才教师合唱团排练《黄河大合唱》等歌曲。

重庆育才学校是在周恩来的关怀支持下在抗战中诞生的一所艺术学校,陶行知任校长。学校设有音乐、戏剧、美术、文学、自然科学、社会科学六组;办学宗旨是“用生活教育之原理与方法,将优秀难童培养成抗战建国之人才”。学生都是具有一定才能的抗战难童,如我国著名音乐家、曾被誉为“育才三大才子”的陈贻鑫、杜鸣心、杨秉荪当时就在这所学校读过书。

任光教乐理、视唱,还教大一点的同学修理钢琴。课余有时还叫同学们到他的房间里,给大家看他从法国带来的文艺资料,讲一些法国的见闻。

任光在去新四军前,把法国带回的乐谱和他的手稿以及部分衣物交给了陶行知,请育才代为保管。他特地把学生陈贻鑫叫到他的房间,把从法国带来的调琴扳手郑重交付给陈,勉励其好好学习,将来为国出力。陈贻鑫至今还保留着导师送给他的珍贵礼物。(未完待续)