2019-10期●文化战士天地●

卞之琳的延安之行

卞之琳(1910~2000),海门人,曾用笔名季陵、薛林等,诗人、文学评论家、翻译家。为中国的文化教育事业作了很大贡献,被公认为新月派和现代派的代表诗人。2000年1月,卞之琳被中国诗歌学会授予“首届厦新杯中国诗人终生成就奖”。

到延安去

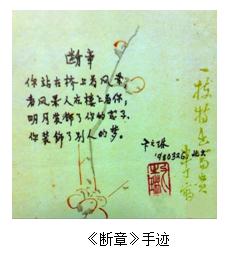

1929年秋,卞之琳考入北京大学英语系,“诗圣”徐志摩是他的老师。卞之琳写了一些诗被徐志摩拿到他主编的《新月》上发表,卞之琳受到极大鼓舞,从此一发而不可收。诗集《汉园集》《三秋草》相继问世,奠定了卞之琳在中国现代诗坛的地位。1933年9月,卞之琳在沈从文家认识了同在北京大学学习、有着共同文学爱好的苏州老乡、才女张充和,并很快成为朋友。他那首风靡一世的诗作《断章》“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你;明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦”就是为他的女友张充和而作。卞之琳写得一手好诗,却性格内向,不善于表达自己,与张充和开朗洒脱、活泼好动的个性截然不同。

1938 年春,女友张充和在卞之琳百般邀请下来到成都,获悉沙汀和何其芳联系去延安的行程安排,张充和便暗示卞之琳勿忘邦国大事。卞之琳为向女友张充和证明自己有凌云之志,他果断地离开了在四川大学的任教,匆忙告别女友,利用暑期和4个月的军训时间,于8月14日,与何其芳、沙汀及夫人黄玉颀4人从成都乘汽车出发,踏上奔向延安的征途。一路上他们沿川陕公路北行,24日到宝鸡,次日坐陇海路快车到西安,28日乘八路军办事处的汽车离开西安。途中,卞之琳一路目睹许多青年背着行李徒步跋涉、意气风发投身抗日这一盛况,深受鼓舞倍感振奋。31日,卞之琳一行抵达延安。卞之琳的延安之行,在朋友中引起不小的震动,不少人深感惊讶,谁也没有想到他这个羸弱的书生会投奔抗战前线。

到抗战前线去

到达延安的当天晚上,卞之琳一行住在西北旅社,受到刚从前方返回的“西北战地服务团”主任丁玲、田间的热情接待。大家欢聚一起,推心置腹地畅谈。

在周扬引荐下,卞之琳、何其芳、沙汀到了杨家岭,毛泽东、周恩来等领导接见,并鼓励他们到前方去深入生活。卞之琳兴奋不已,怀着一腔到前方浴血奋战的部队去的渴望之情,他没有像沙汀夫妇与何其芳那样马上参加工作,而是临时住在延安城内柯仲平主事的陕甘宁边区文艺界救亡文化协会。

在这里,卞之琳见到了不太在公众面前露面的总书记张闻天。他积极地投入到延安的文艺活动中,1938年9 月11日,边区文艺界抗战联合会成立,卞之琳在大会上作了热情洋溢的讲话。

11月12日,卞之琳随以吴伯箫为团长的 “抗战文艺工作团”第三组向晋东南出发,随同司令部人员一起过黄河,由垣曲进入被日寇侵占了一年多的晋东南地区。卞之琳不畏艰险深入广大军民,采集素材,陆续写成《垣曲风光》《山道中零拾》等10篇战地通讯,又写了《五个东北工人》《钢盔的新内容》等散文。

1939年初,卞之琳随吴伯箫等奔赴河南武安,跟着那里的游击队,在彭城一带辗转打击日寇。利用战斗间隙,卞之琳在农家场石磨上,写成反映游击队的小说《红裤子》,发表于重庆的《文艺月报》,后译成英文在英国《人生与文学》刊发,还先后被选入英国出版的《当代中国短篇小说集》与美国出版的《中国抗战小说选》。

772团在太行山

1939年4月,卞之琳与吴伯箫等离开武安进入太行山,抵达和顺附近,到了八路军129师772团临时驻地。在772团,卞之琳与指战员们一起行军打仗,一起吃粗粮、睡草地铺、晒太阳、捉虱子;和吴伯箫等深入当地农村,宣传抗战,与群众一起种庄稼、挖坑道、搞坚壁清野……在抗日前线搜集了大量宝贵的第一手材料。回到延安后,卞之琳一边在鲁迅艺术学院文学系代课,一边整理材料,写出了长篇报告文学《第772团在太行山一带》。

在书中,卞之琳以饱满的激情、独特的视角,引人入胜地记述了772团与日本侵略军浴血苦战的历程。他不仅叙写了长生口、七亘村、响堂铺、长乐村等战斗的经过,更着重把笔触放在写“人”上,从指挥员——旅长陈赓、团长叶成焕到普通战士,他用一个个生动的细节让他们栩栩如生地站立在读者面前。

《慰劳信集》

1939年四五月间,卞之琳从前线回到延安。因当时已在鲁迅艺术学院(简称“鲁艺”)文学系任教的沙汀、何其芳,从北路渡过黄河去了前方,还没有回来,周扬与当教务长的吕骥就安排卞之琳和严文井,临时在“鲁艺”执教。

5月14日,中华全国文艺界抗敌协会延安分会成立,卞之琳与会并代表抗敌文艺工作团第三组作了《关于前线工作情形及收获经验、教训的报告》,并参加由周扬主编的《文艺战线》的编辑。

时任鲁艺文化系主任的周扬,希望卞之琳他们能留在鲁艺任教。同行的何其芳和沙汀都答应了,只有卞之琳以在四川大学留有教职为由婉言谢绝了。同年8月,卞之琳返回四川大学复职。

卞之琳在延安抗战前线历时一年,他除写出一批具有重大意义的战地报道、杂文、短篇小说外,还写出了令人耳目一新的诗歌——《慰劳信集》。

来到延安,卞之琳就为“多少青年男女进进出出,不拘形迹,自由自在,边走边唱”而“感奋雀跃”。“当时延安生动活泼的局面就实在令人心醉,使我也飘飘然好像置身另一个世界。”卞之琳晚年回忆道。因而,当文艺界发起“慰劳信”活动后,卞之琳当时就提笔完成两封。1939年11月,回到大后方之后卞之琳又继续用这种《慰劳信集》写了18封,向自己耳闻目睹的各方各界为抗战出力的劳苦者致敬。

《慰劳信集》“都是写真人真事,而一律不点名,只提他们的岗位、职守、身份、行当、业绩,不论贡献大小、级别高低,既各具特殊性,也自有代表性,不分先后,只按写出时间排列,最后归结为一切劳苦者”。如“抬铁轨的群众”“修筑公路和铁路的工人”“空军战士”等。它以宣传和歌颂全国上下八方齐心协力一致抗日为宗旨,是诗人发自内心真挚的情感的外化,不同于同一时代某些业已成为公式化、概念化的抗战诗,是“一种新诗史上未曾有过的至今少有人效法的新型政治抒情诗”。

到学年结束,四川大学校方才知道卞之琳去过延安,不予续聘。于是,卞之琳转往昆明西南联合大学外文系任教,与张充和会合。

延安之行,对卞之琳以后的人生及文学创作产生重要影响,他的创作观从此发生很大变化。1949年,当全国解放的钟声即将敲响时,在英国牛津大学访问的卞之琳毅然回到祖国,历任北京大学文学研究所、中国科学院文学研究所研究员,中国作协第一届至三届理事,1956年加入中国共产党。