2011-06期●纪念中国共产党成立90周年●

中共“一大”13位代表的殊途人生

1921年7月23日,来自上海、北京、山东、湖北、湖南、广东、日本等七个中国共产党早期组织的13位代表,拉开了中国共产党第一次全国代表大会的帷幕。从1921年中共“一大”召开到1987年最后一位代表离世,66年转瞬间,13位代表从同一条起跑线出发,却演绎了不同的人生走向:有的为革命呕心沥血,英年早逝;有的血洒疆场,壮志未酬;有的终生奋斗,成为开国元勋;有的性格倔强,党内党外坚持战斗;有的脱党后,歧路徘徊,最终迷途知返;有的却背信弃义,叛国叛党,成为历史的罪人。

王尽美:呕心沥血,英年早逝

王尽美是13位代表中离世最早的。他和邓恩铭一起作为山东早期党组织的代表参加了中共“一大”。那时,王尽美还是省立第一师范的学生,他和邓恩铭的虚心好学、认真求教给与会代表留下了深刻印象。

“一大”后,王尽美回到山东,建立中共山东区支部,积极发展党员。1921年底,他被学校开除,从此成为一名职业革命者。1922年1月,他和邓恩铭等人一起在莫斯科参加了远东人民代表大会,会后又留下考察了数月。这些经历,丰富了他对无产阶级革命和社会主义建设的感性认识。同年六七月,返回上海后,参加了中共“二大”。会后,他出任中国劳动组合书记部北方分部副主任,深入到山海关、秦皇岛、开滦等地工人之中,开展山海关京奉铁路工人等大罢工,成为北方工人运动的组织者和领导者。

1923年2月,他在山海关被反动军阀逮捕,经营救出狱后被组织上调回山东,担任中共山东省地方执行委员会书记。除了组织学会、创办刊物继续宣传马列主义外,还领导了国共统一战线工作和山东的国民会议运动。由于长期忘我的工作,再加上艰苦的生活条件,1924年10月,王尽美染上了肺结核病,但他抱病坚持工作。1925年1月,王尽美带病赴上海参加中共“四大”。同年5月,因劳累过度,终于卧床不起,大口吐血。7月,由母亲陪同前往青岛医治。8月19日,在青岛医院病逝。王尽美27年的生命虽然短暂,却如星斗闪耀在夜空中,闪耀在中国人民的心底里。

邓恩铭、陈潭秋、何叔衡:血洒疆场,壮志未酬

邓恩铭参加中共“一大”时还只是个中学生。他出生在贵州荔波县的一个水族家庭。1917年,从大山深处走出来,投奔在山东任小官的二叔。1918年,他考入山东省立第一中学,开始了革命的起步。1919年五四反帝爱国运动中,他任省立一中学生自治会负责人,表现出强烈的爱国思想和出色的组织领导能力,曾作为学生代表赴京、津地区活动。1920年夏秋之际,他与王尽美一起组建了康米尼斯特研究会、励新学会等,努力学习探讨马克思主义。

“一大”后,他回到山东,积极参与筹建中共山东区支部的工作。1922年参加远东人民代表大会后,又在上海参加了中共“二大”。会后在淄博等地煤矿工人中开展工作。1923年后,邓恩铭主要在青岛开展革命工作,领导组建了青岛的党团组织,组织青岛胶济铁路工人大罢工,形成强大的冲击波,推动了青岛工人运动的大发展。1927年4月底5月初,邓恩铭又赴武汉出席了党的“五大”,此后回山东担任山东省执行委员会书记。

在革命斗争中,邓恩铭曾三次被捕。前两次都被组织营救出狱。1929年初,他被叛徒出卖,第三次被捕。他和狱友们先后组织了两次越狱斗争,但由于病体虚弱,他都未能逃脱虎口。1931年4月5日,随着刺耳的枪声,年仅30岁的邓恩铭在济南纬八路刑场英勇就义。

陈潭秋则把一腔热血洒在了遥远的北疆。参加中共“一大”时,他虽然只有25岁,却已经在武汉中学和湖北女子师范当了两年多的英语教师。张国焘回忆他“老是一本正经,教员风味十足”,倒也比较合乎他的形象。

“一大”后,陈潭秋回到武汉,一边继续指导学生运动,一边把主要精力投入到工人运动中。他自始至终参与并领导了“二七”大罢工。罢工失败后,由于军阀政府的通缉,组织上把他调到安源同李立三、刘少奇等人一起从事安源工人运动和建党工作。国共合作期间,他重返武汉。大革命失败后,他先后转战江西、江苏等地,为各地党组织工作的开展竭尽心力。1930年在哈尔滨曾一度被捕,后经党组织营救出狱。1933年初,进入中央革命根据地,曾出任中共福建省委书记,后成为中央苏区有名的粮食部部长。1934年10月,中央红军主力长征后,陈潭秋留在根据地打游击。战斗中头部负重伤,被送到上海医治。不久被派往苏联出席共产国际第七次代表大会。此后,他作为中共驻共产国际代表团成员,留在莫斯科工作。1939年5月,陈潭秋回国,任中国共产党驻新疆代表和八路军驻新疆办事处负责人。在盛世才公开反苏反共后,仍坚守阵地,把自己列入最后一批撤离人员名单。1942年9月17日被军阀盛世才骗去后软禁。1943年9月27日深夜被秘密用麻绳勒死于迪化(今乌鲁木齐),年仅47岁。

何叔衡参加“一大”时已经45岁,是最年长的代表。他曾是前清秀才,由于唇上蓄着八字胡须,被老友戏称为“何胡子”。“何胡子”在“一大”召开之前,就已在湖南和毛泽东一起积极组建新民学会、文化书社、俄罗斯研究会,成立社会主义青年团,成了一名积极的社会活动家。

“一大”闭幕后,何叔衡与毛泽东着手湖南党组织的建立,何叔衡出任中共湘区组织委员。此后,为了培养党的干部,吸收社会上的积极分子学习马克思主义,他把主要精力投到了湖南自修大学、湘江学校的创办和运营中。1927年5月,许克祥在长沙制造“马日事变”,何叔衡不顾白色恐怖赴长沙寻找党组织,不幸被捕,但他很快机智逃脱。后经组织安排,转赴上海,成了一家地下印刷厂的公司经理,投身地下斗争。1928年,组织上安排他到莫斯科中山大学学习,直至1930年,又回到上海在中国互济总会负责营救工作。

鉴于上海的环境十分险恶,1931年底,何叔衡转移到苏区瑞金。红军长征时,作为苏区“五老”中年龄最长的何叔衡留在根据地坚持斗争。1935年2月24日,他和瞿秋白、邓子恢等从江西转移到福建长汀县的小金村时,不料与敌“义勇队”遭遇。何叔衡落崖受伤,匪兵发现他,企图搜身,他奋起与敌搏斗,被匪兵连击两枪,壮烈牺牲。

毛泽东、董必武:终生奋斗,终成开国元勋

1949年10月1日,28年前参加中共“一大”的13位代表,只有两位登上天安门城楼,参加了开国大典,那就是毛泽东和董必武。

毛泽东参加中共“一大”时,是湖南第一师范附属小学的主事,相当于校长,时年28岁。他在“一大”的形象和表现,有三位代表作了白描:留给刘仁静的印象是“毛泽东在一大上采取谦虚谨慎态度,不轻易发表意见,也没有坚持什么特殊主张”;留给包惠僧的印象是 “老成持重,沉默寡言,如果要说话即是沉着而有力量”;张国焘则说“毛泽东也脱不了湖南的土气,是一位较活跃的白面书生,穿着一件布长衫”。

1922年召开中共“二大”,毛泽东到了上海,但由于没有找到开会地点而失之交臂。1923年,在中共“三大”上被选举为中央执行委员会委员,之后又被选为5名中央局成员之一。任中央局秘书,协助陈独秀处理中央日常工作。第一次国共合作期间,在国民党第一、第二次全国代表大会上,被选为国民党中央候补执行委员。1927年“八七”会议后,他作为中央特派员领导湘赣边秋收起义,之后在井冈山创立了第一个农村革命根据地,从此点燃了中国农村包围城市革命道路的燎原之火。1935年1月,在遵义会议上,他被增选为中共中央政治局常委,确立了在红军和党中央的领导地位。1945年6月,在中共七届一中全会上当选为中共中央主席。1949年9月,在中国人民政治协商会议第一届全体会议上当选为中华人民共和国中央人民政府主席。1954年9月,在第一次全国人民代表大会上当选为中华人民共和国主席。直到1976年9月9日,毛泽东走完了他83年的奋斗人生。

毛泽东为中国共产党和中国人民解放军的创立和发展,为中国各族人民解放事业的胜利,为中华人民共和国的缔造和我国社会主义事业的发展,建立了永远不可磨灭的功勋。

董必武也是一位前清秀才,“为人淳朴,蓄着八字式的胡子,活像一个老学究,在谈吐中才表现出一些革命家的倔强风格”。参加中共“一大”时,三十有五。从1911年始,他在辛亥革命、二次革命、护法战争等一波波的浪潮和低谷中摔打着,思索探寻着中国革命的出路。1919年春,五四运动前夜,他在上海如饥似渴地研读了《新青年》、《新潮》和李汉俊从日本带回的一些新出的杂志,从此迈出了转向中国第一批共产主义者的步伐。1920年夏,他和刘伯垂、陈潭秋等人一起组织了武汉的中国共产党早期组织。

“朴诚勇毅”是董必武的家训,成立武汉中学时他将之改为“朴诚勇毅干革命”,作为校训,这也成为他终身恪守的行为准则。“一大”后,他和陈潭秋回到武汉,以武汉中学、湖北一师等为阵地,在湖北范围内发展党团员,开展工人运动、学生运动,宣传马克思主义。1924年,在国共合作的统一战线中,他积极推动湖北各地筹建国民党各级党部,发动工人农民等各界群众投身国民革命的浪潮,配合北伐军胜利进占武昌。1927年大革命失败后,董必武成为追捕目标,他化装成水手潜赴上海,半年后被派往苏联学习。

1932年3月,董必武回国,到达江西瑞金,先后担任中共中央党校副校长、中共中央审查委员会书记、中华苏维埃共和国中央政府临时最高法庭主任等职。长征中,年过半百的他,一度担任中央纵队总卫生部卫生支队妇女队队长,历尽艰难,凭着坚强的意志,胜利到达了陕北。1939至1946年,他受命在国民党统治的重庆、上海等城市为推进抗日统一战线、揭露国民党假和平真内战的面目,战斗了7年。建国后,他致力于国家的法制事业,任政务院副总理兼政法委员会主任,最高人民法院院长,中华人民共和国副主席、代理主席,全国人大常委会副委员长。他还是中共第七届至九届中央政治局委员,第十届中央政治局常委。1975年4月2日病逝,享年90岁。

李汉俊、李达:党内党外的战斗者

李汉俊和李达是“一大”代表中马克思主义理论水平较高的两位。刘仁静回忆说:“李达和李汉俊都是文弱书生,当时在共产主义者中也小有名气。我在《星期评论》上读过李汉俊的文章,留下很好印象。还读过李达翻译的几本小册子。由于他们有一定的理论水平,自然成为会上的重要人物。”

二李同为会议的筹备者,同为上海早期组织的代表,就连性格上也似乎一样的倔强。1921年春,李汉俊因党纲问题与陈独秀产生矛盾,“一大”上又与部分代表发生意见上的分歧。1922年春,他离开上海到武昌中华大学、武昌高等师范学校任教,为学生讲授唯物史观等马克思主义理论。1922年陈独秀让他来上海参加中共“二大”,他让人带了封信来,人未到场。1923年,中共召开“三大”,他未出席,仍被选为候补中央执行委员。1924年前后,他虽然仍旧坚持不懈地宣传马克思主义,却终因长期不参加党组织生活而被党除名。国民革命大潮中,他历任国民革命军总司令秘书、国民党湖北省党部执行委员、湖北省政府委员兼教育厅厅长等职,成为有名的国民党左派分子,也成了右翼眼中的亲共分子。大革命失败,他利用“合法”身份,掩护了一批共产党员、共青团员和进步人士。风云突变,1927年12月17日下午5时左右,他在汉口日租界中突然被捕,当晚即被枪决,罪名是共党首要分子。1952年8月,中央人民政府内务部给李汉俊家属颁发了由毛泽东亲自签署的烈属证书,上书:“李汉俊同志在大革命中光荣牺牲,丰功伟绩永垂不朽!”

李达参加了中共“二大”,却因看不惯陈独秀动辄大发脾气而于1922年秋携家返湘,与毛泽东一起筹办湖南自修大学,主持招生工作,并讲授马克思主义基本知识。1923年秋,又因看不惯陈独秀的独断专横,愤然自动脱党。虽然脱了党,但不妨碍他成为一名马克思主义理论战线上的斗争者。二十世纪二三十年代,他辗转于湖南法政专门学校、上海法政学院、暨南大学、北平大学、中国大学等高校讲坛,教授辩证唯物主义、马克思主义社会学政治学等课程,成为有名的“红色教授”。同时,他继续发挥自己的专长,潜心研究马克思主义和中国社会,著成《现代社会学》、《社会学大纲》、《经济学大纲》、《法理学大纲》等多部重要著作,被称为“理论界的鲁迅”。新中国成立以后,李达重返党内,以加倍的热情,把自己的最后十余年献给了新中国的教育事业,历任湖南大学、武汉大学校长。文革开始,武汉大学成为重灾区,李达未能幸免,于1966年8月被迫害致死。

刘仁静、包惠僧:歧路徘徊,迷途知返

刘仁静是年纪最小的代表,“一大”时年仅19岁,是北大英语系的学生,会议中为马林作翻译。

“一大”后,刘仁静主要参加青年团的工作,1922年与邓中夏一起创办社会主义青年团机关刊物《先驱》。同年9月,和陈独秀一起赴莫斯科出席共产国际第四次代表大会和少共国际第三次代表大会。1926年,刘仁静再赴莫斯科,到列宁学院学习。学习期间,刘仁静接受了托洛茨基思想,并参与了托派组织的活动。1929年,刘仁静结束了在列宁学院的学习。在回国途中,他特意到土耳其拜访了托洛茨基。回到上海后,他即公开表明托派观点,并参与国内托派的活动,被党组织开除。1935年,刘仁静被国民党逮捕,直到抗战爆发前才被家人保释出狱。不久,入国民党机关谋事,直到上海解放。

建国后,刘仁静主动向党组织和国家有关部门交代自己的情况,并在《人民日报》上书面检讨自己的错误。此后,被安排到北京师范大学教政治经济学,并给苏联女教授当翻译。1951年,被调往人民出版社从事编译著述。上世纪80年代被聘任为国务院参事室参事。1987年8月5日清晨,当他横穿马路去晨练时,被疾驰而来的公共汽车撞倒在地,当场死亡,终年85岁。

包惠僧在参加“一大”前,是个新闻记者。他从湖北省立一师毕业后,生活无着,经人介绍成为《汉口新闻报》、《大汉报》、《汉口中西报》的外勤记者,以稿费养活自己。五四运动后,他连续报道学生们的爱国举动,表彰《武汉学生联合会学生周刊》“义正词严,言婉意决”。

“一大”前,李汉俊让他到广州找陈独秀。陈独秀派他和陈公博到上海参加中共“一大”。 “一大”后,包惠僧一度留在上海从事《劳动周刊》编辑工作。自1922年起,他把主要精力投入到工人运动中,历任中国劳动组合书记部长江支部主任、中共北京区委员会委员兼秘书,中共武汉区委员会委员长。国民革命中,他曾任黄埔军校政治部主任、武汉中央军事政治学校筹备主任等职。大革命失败后,他找不到组织,自动脱党,一度卖文为生。1931年,他凭借曾在黄埔军校与蒋介石共过事的关系,谋到了国民党海陆空军总司令部参议的差事。此后,一直在国民党军政各司局中任职,直到1948年夏携家带口到了澳门。同年11月,他怀着忐忑不安的心情回到北京,受到董必武、周恩来的热情接待。先是被安排到华北人民革命大学和政治研究院学习,毕业后被分到内务部研究室任研究员。1957年被调到国务院参事室任参事。此后,他写下了近百万字的回忆录,留下了珍贵的历史资料。1976年7月2日病故。

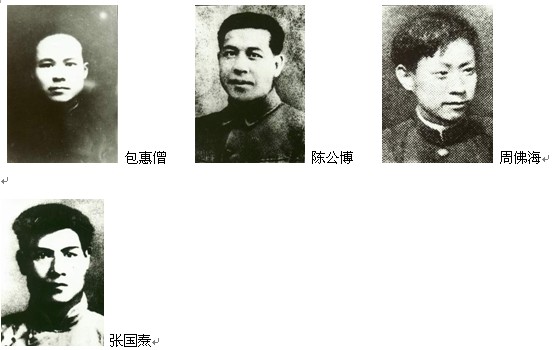

陈公博、周佛海、张国焘:背信弃义叛党投敌

1940年3月,南京汪伪政府成立。伪政府要职名单中,赫然出现两个中共“一大”代表:陈公博、周佛海。

在一些“一大”代表的印象中,陈公博像是广州政府一位风流倜傥、举止阔绰的政客。他带着漂亮的妻子住在大东旅社。“一大”会址遭到法国巡捕搜查的第二天凌晨,大东旅社发生枪杀案,陈公博受到惊吓,当天就带着妻子去杭州游山玩水了,没有参加在南湖召开的最后一天会议。“一大”后,陈公博担任中共广东区执行委员会组织委员,在工人运动特别是香港海员大罢工中曾起过一定作用。随后,在陈炯明叛乱事件中对党中央指示置若罔闻,不久因不听中央劝告,被开除党籍。

1925年,陈公博在美国获得硕士学位,回国不久即加入国民党,并很快得到重用。国民革命中,他与汪精卫接触日多,成为其追随者。南京汪伪政府成立后,他又追随汪精卫走上了卖国的道路,先是出任伪中央政治委员会委员、伪立法院长等要职,汪精卫死后,他成为南京伪政府的“一号人物”。日本宣布无条件投降后,他仓皇逃亡日本。1945年10月3日,被引渡回国。1946年6月4日,随着一声清脆的枪响,陈公博在江苏第三监狱被执行死刑。

留日中共党员代表周佛海亦是“一大”的主角之一,“善于辞令,讲得头头是道”。张国焘评价:“他是一位很活跃的青年。那种湖南土气似乎早已消失殆尽,看来风流潇洒,倒像是一个老上海。他对日本的社会主义运动谈得头头是道,对大会的筹备工作也是积极参加。”

1924年,周佛海从日本京都帝国大学毕业回国,到广州担任国民党中央宣传部秘书。此后一年中,不仅不交党费、不参加共产党的组织活动,而且到处散布对共产党的不满情绪,受到党组织的批评。同年9月,自动要求脱离共产党,之后就走上了反共道路。后来暗中投靠蒋介石,大肆攻击共产党,成为国民党中出色的反共理论马前卒,得到蒋介石的宠信。1938年,周佛海策划追随汪精卫逃离重庆,成为汪伪政权的台柱之一。抗战胜利前夕,周佛海看到前途不妙,赶紧又与蒋介石暗通款曲,要求“戴罪立功”。抗战胜利后,周佛海被判处死刑,经其妻杨淑慧多方求情,乃至对蒋介石私下要挟,终于被改判为无期徒刑。1948年2月28日,这个汪伪大汉奸病死在狱中。

张国焘不是汉奸,但犯下了分裂党中央、叛共投蒋的历史性错误。与陈、周相比,张国焘在“一大”前后似乎表现出更强烈的个人野心。他是“一大”最活跃的人物,精明能干,喜欢出风头,他提早赶到上海参加会议的筹备,“主持会议,研究议程,样样少不了他”,会上被选为组织主任。

“一大”后,张国焘被留在上海党中央机关工作,成立中国劳动组合书记部,统筹计划全国的工人运动,直接领导上海区的工作,由于不愿深入工人群众,没有取得显著成就。1921年底,他作为中共代表团团长赴莫科斯参加远东人民代表大会。1922年中央机关迁到北京后,由于陈独秀赴莫斯科参加共产国际第四次代表大会,他曾一度代理中央局书记。“二七”罢工中,他以中共中央和劳动组合书记部全权代表的身份,成为罢工名义上的最高指导者。中共“三大”,他未当选中央执行委员。“三大”后,被调往北京从事铁路工人运动。1924年5月,在北京被北洋军阀政府逮捕后即变节自首,供出了中共在北方从事工人运动的重要领导人和骨干,使中共领导的北方铁路工人运动遭到沉重打击。出狱后,他隐瞒了变节行为。第一次国共合作时期,他曾当选为国民党中央候补执行委员。1928年至1931年期间,他在莫斯科任中共驻共产国际代表。1931年春回国后进入鄂豫皖根据地。

1935年6月,红军长征途中,他反对北上,拥兵自重,先是一再向中央伸手要权,最后发展到非法另立“中央”。1936年6月,张国焘被迫取消自立“中央”,率军北上。红军到达陕北后,任陕甘宁边区政府副主席、代主席。此后不久,他即“决意脱离中共,寻找最近的机会离开延安”。1938年4月4日,借祭黄帝陵之机,他只身逃出陕甘宁边区,投身国民党,被中共中央开除党籍。但在国民党那里,张国焘并没有得到重用,而是处处碰壁。全国解放后,他一家避居香港,过着艰难的日子。1953年前后,应美国人了解中共内部高层人士历史情况的要求,他作了20多次付费访谈。1961年后,又应美国堪萨斯大学约请写下了100万字的《我的回忆》。期间,他曾两次试图回国,都因不愿承认错误和割断同美国人的联系而未能成行。1968年,他和妻子迁居到多伦多投奔儿子,不久进入一个免费的养老院。1979年12月2日夜,张国焘翻身时,被子毛毯掉到了地上,自己又无力捡起,3日晨被发现时,已经冻死在床上,时年82岁。

中共“一大”13位代表,从同一起跑线出发,在其后的历史行程中,何以画出了不同的人生轨迹?仔细翻检现存的历史碎片,揣摩每个人人生中的若干关键环节,不难发现,在当时外强肆虐、军阀混战、国家四分五裂、人民穷苦不堪的情况下,抱有什么样的人生观和价值观决定了他们其后的人生道路。当一个人怀揣天下,抱定为广大人民谋福祉的理想时,他就可以不顾惜自己的鲜血和生命,为了心中那美好的幸福社会而贡献自己的一生。王尽美如是,邓恩铭如是,李汉俊、陈潭秋、何叔衡、毛泽东、董必武皆如是,他们用鲜血和奋斗写出了生命的辉煌。而当一个人更关注个人私利、名誉地位、个人前途时,他们在历史的关口前就会被无情地淘汰。陈公博如是,周佛海如是,张国焘亦如是,他们的人生最终成了耻辱的历史标本。