2024-12期●青少年绿洲●

聆听正义的声音

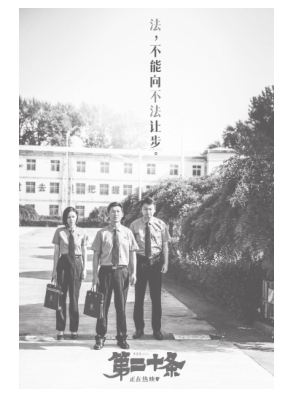

读了 《大江南北》 总第400期 《让见义勇为者不再受伤害——影片<第二十条>引发的思考》 ,我有些感想。

近年来,一桩桩霸凌案件不断冲上热搜。从“河北邯郸初中男生被三同学霸凌致死”案,到“广西南宁一学校男生被同学开水浇全身”案,再到“广东东莞小笼包店主一家三口围殴七旬老人”事件,这些被曝出来的案件无不令人痛心,但也只是冰山一角。这不禁引发全社会思考:这种事当真无法制止吗?

鲁迅曾在 《这也是生活》 中写道:“无穷的远方,无数的人们,都和我有关。”可当今,多少人成了“冷漠的旁观者”?很多人并非是出于不愿意,而是因为不敢。相比冒着风险去做正义的事,他们选择了明哲保身。电影 《第二十条》 反复强调 《中华人民共和国刑法》 第20条关于正当防卫的条款,由于没有得到大众重视和真正落实,让不少人不敢伸出正义之手、援助之手。因此,保护受害者的正当权益,让法律真正走入公民心中,其重要性不言而喻。

“公平正义”根植于很多人内心深处,是长期文化熏陶形成的社会共识。当今社会,人们对公平正义的向往和诉求日益强烈。以河北邯郸案为例,三名初中生残忍杀害同学,因未达负刑事责任的法定年龄,是否会被判刑曾引发广泛争论。有人认为:“法是死的,人是活的,应当让施暴者受到应有惩罚。”也有人认为:“他们还小,不懂法。”当然,此案最后的处置必定是三名涉嫌故意杀人的青少年受到法律严厉制裁,但折射的社会问题也不容忽视:犯罪者年龄逐渐下降,让 《未成年人保护法》 在有些情况下,好像变成了青少年犯罪者逃避法律制裁的“挡箭牌”。提高青少年的法治意识,增强全社会的法治观念,应该成为构建和谐法治社会的重中之重。

法,不能给不法让路。习近平总书记在中央政治局集体学习会上指出:“要努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。”只有在每个司法案件的受理过程中让民众感受到公平正义,在每一次判决中看到是非曲直得以辨别,人们才会对法治中国的进程真正有信心,才会对民心所聚价值判断更有底气,从而让善行义举在整个社会中蔚然成风。

作为新时代的青年,我们更应该遵守法律、重视正义。 《管子·明法解》 认为:“法者,天下之程式也,万事之仪表也。”学法、懂法、知法、遵法、用法,用正义去抵御一切的邪祟,勿以恶小而为之,勿以善小而不为。当别人需要帮助的时候,我们应尽可能在保证自身安全的情况下出援手,牵起被害者的手,让他们聆听正义的声音,滋润破碎的心灵。

依法治国是我国的基本方略,不仅要成为我们这个社会的普遍共识,更应该成为我们所有人的具体行动。守卫公平正义,对霸凌行为说“不”,是我们每个人应尽的责任和义务。(指导老师:周建娟)

(本栏编辑 于 洋)