2009-01期●《改革开放30年》征文选登●

我在改革开放后踏上文学创作之路

1978年4月我接到任职命令,结束了长达十年的被打倒靠边的状态。在舟山军分区岗位上愉快地干到1983年5月,退下来进干休所。适胡耀邦同志号召离退休干部要发挥余热,而我还只58岁,“文革”中虚度年华浪费光阴,如今该利用自己可支配的时间,做点有益的事,于是走上了文学创作道路。

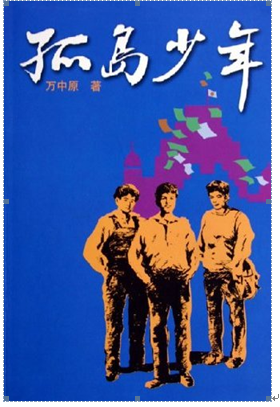

写什么?我大脑记忆库里最先映现且印象最为深刻的,是我在日寇四面包围称为“孤岛”的上海的一段经历。那时的我忧思、激愤,探寻中国得救之路。这等体现民族觉醒和少年奋进的往事,一旦写出来,对奔向新世纪的一代是有意义的,于是便动起笔来写第一部长篇小说《孤岛少年》。经九易其稿,终于1993年11月由浙江文艺出版社出版,受到青少年欢迎。杭州高级中学同学洪钧在《浙江青年报》上撰文称《孤岛少年》为“一曲荡气回肠的赞歌”,这鼓励我坚持写下去。

为纪念抗美援朝战争50周年,我创作的第二部小说《抗美援朝的日日夜夜》由黄河出版社出版。我广泛阅读朝鲜战争的书籍资料,再回眸在朝鲜战场度过的七百多个日日夜夜,将战略决策的转变、坑道战、“零敲牛皮糖”等克敌制胜的情节,融合到长篇小说的人物和故事发展中去,让读者小中见大,了解祖国最可爱的人怎样取得入朝作战的最后胜利。

创作的第三部长篇小说以解放浙江沿海敌占岛屿——一江山岛为题材。这要回溯到1954年,我带工作组下作战部队,积累不少素材,利用业余时间写出书稿,征求战友和文艺界人士意见后,觉察自己缺乏文学创作能力,更因缺少时间修改而搁下。“文革”抄家,它作为“罪行”的物证被抄,后归还。现在思想解放了,创作信心提高了,闻一江山岛解放50周年(2005年1月18日)要广泛征稿举行纪念活动,我便修改旧稿,2004年10月由作家出版社出版,了却50年中未竟心愿,书名定为《战士的真诚》。

2002年和2007年,我执行主编两部纪实文学集。由学林出版社出版的47万字的《沙家浜战士足迹》,记录着以36个伤病员为骨干重建的战斗部队,他们在战争年代成为屡建战功的主力团。其事迹在六十年代编成沪剧、京剧,故事传遍全国。改革开放后这支部队1998年奔赴荆江大堤抗洪抢险,擎起了“沙家浜部队”的红旗。中央军委授予该团二连“抗洪抢险英雄连”的荣誉称号。由上海文艺出版社出版的38万字的《新四军中上海兵》,记述了“八一三”淞沪抗战爆发,上海沦为“孤岛”,市民群众在地下党(中共江苏省委)和爱国进步人士的号召、支持下,将家里的亲人输送到新四军。他们在烽火中磨炼成长,无数英烈血洒沙场,幸存者于1949年5月投入解放上海战役,重返故乡。执行主编两部文集,对我个人来说,可以说是一种报答。我始终记着是故乡人民激励我投奔新四军,是沙家浜部队的优良传统熏陶我成长,我与战友、文友们一起进行抢救性的发掘,将鲜为人知的史料集纳成书,成为弘扬革命传统的精神财富。

离休以来我还写散文70篇。其中有一部分针对文艺领域内出现的歪风邪气而写的文艺评论:杭州字画展卖会展出伪满洲国“总理大臣”郑孝胥的条幅,上海某艺术馆塑起题为《跪了492年,我们想站起喘口气了》的秦檜夫妇像,我以《不能香臭不分》、《尊重历史 忠奸分明》两文进行谴责。2003年《江南》杂志刊出丑化抗日英雄人物阿庆嫂、郭建光的中篇小说《沙家浜》,我写了《坚持发展先进文化的正确方向》予以评论……

改革开放,正如胡锦涛同志在十七大报告中所指出,“极大地调动了亿万人民的积极性”。 我有幸在这30年中选择文学创作,进行学习研究,抒发感情,争取实现对党对人民的报答,为后人留下战争史料,给自己带来奔放愉悦的生活。