2009-08期●青少年绿洲●

《高考1977》—— 前奏曲·圆梦曲

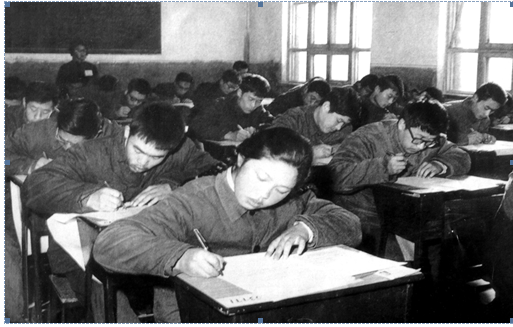

1977年底至1978年春,全国高校恢复招生制度。不同职业、不同经历的青年踊跃参加高等教育入学考试

1977年底至1978年春,全国高校恢复招生制度。不同职业、不同经历的青年踊跃参加高等教育入学考试

我参加过许许多多考试,如赴美留学考试、应聘教授二外考试、晋升校级干部考试,可谓“身经百战”。在考试中成长的我,渐渐地亢奋消减,淡然处之。然而,30年前的高考却刻骨铭心,永志不忘。那场惊心动魄、家喻户晓的高考突破了考试的本身意义,它是共和国百废待兴,拨乱反正的前奏曲,是万千知青朝思暮想,突如其来的圆梦曲。高考回来了,是真的吗?动乱不止的年代,人们时常怀疑自己的耳朵。

离开中学在家蛰伏几年的我,后来在街道工厂当了工人,不久调到街道宣传部门工作,为领导写稿子,有时也到基层为婆婆阿姨们宣讲时政和革命导师的光辉思想。当时还入不了党,政审关很严,处于长期考验的中期。领导对我不薄,特意把党外知青的我送到五七干校大熔炉锤炼。

搞宣传的最大好处就是有时间有动力看书。那年头闹书荒,但开卷有益,只要找得到的书,一头埋下,不能自已,如高尔基所说,像饿汉扑在面包上。

另一个嗜好就是坚持八年之久的自学外语,我跟着上海人民广播电台从咿呀学语入门。而后英语日语双语齐攻,一日播音三次,不敢怠慢一次。马克思的一句话始终牢记心头,“外国语是人生斗争的一种武器”。

不久,开始与电台老师通信,意味着我的英语进入可持续发展阶段,有想法,有深度了。光听不说则哑,于是经常自言自语,旁若无人;时常跑人民公园英语角,寻觅对手,修炼口语。当年上海滩老外不多,只要碰上,那些英语迷的阿拉们一拥而上,山姆大叔顿时成了唇枪舌剑的练习靶子。一旦发现老外听懂我的只言片语,同时我也听清他的洋腔词句,犹如地下党对上暗号,激动不已,更可贵的是动力不竭。

1978年,我摩拳擦掌,备战高考,语文、数学、外语、政治、地理、历史,再加外语口试。很可怜,书都是借的,书生买不起书,自我戏谑“卖肉哥哥啃骨头,裁缝老婆光屁股”。备考仓促,无异煎熬。我白天上班,挑灯夜战,不思饭茶,不觉冷暖,念、背、写、理,费心琢磨77级高考题,包括那篇命题论说文《知识越多越反动吗?》。自作聪明,押宝考题,昏天黑地,走火入魔。数学最差,但不敢放弃,哥德巴哈猜想精神好比强心针。外语必须考好,考外语专业者,数学不计总分,多了一条生路。其他科目务必多捞分,增加保险系数。把地理书上外国首都名称悉数塞进脑袋。

为了赶进度,白天我在办公桌上“偷习”笔记,上面压着一本《红旗》杂志。现在职工进修,单位给学费,一周还有几个半天堂而皇之地离岗进教室。

上海图书馆是我每周朝觐圣地,三五成群,人头攒动,高考消息互相传递,复习火候彼此检验,有点像“文革”时人民广场自发辩论和眼下证券公司门前切磋股经的场景。

七月流火。考试那天老天也激动地热血沸腾,气温蹿至37摄氏度。父亲给我吃了一大块西瓜,泄泄火,生怕走火。教室里和过道上摆着硕大的冰块。备战良久的斗牛士们将在搏击中实现命运的转折……

通知书来了,落选第一志愿——华东师大中文系,儿时开始编织的作家美梦破灭了。取而代之,第二志愿——上海师院外语系,西谚说 “机会偏爱那些有准备的头脑”,外语没白学。政治考得最好,分数捞足,谢谢五七干校。数学最差,但忽略不计,得益外语专业绿色通道。

单位党支书和团支书领着一帮人,敲锣打鼓上门祝贺,在我家大门上张贴大红喜报,母亲以大白兔奶糖答谢。考上大学终于和参军、上山下乡,还有退休一样光荣了!

人生路漫漫,数不清的步履,迈不完的坎儿,高考是节骨眼上的一步,它赐予我一个立身之本的职业:英语教师。“学高为师,身正为范”从此成为我的座右铭。

高考使我第一次尝到成功的滋味,如果没有高考,我们或许还会继续麻木,误认为这就是生活。比较、体验,分出了甜和苦,从心底拜谢苦难的生活,它教会我们珍惜和感恩。

高考更使我明白一个道理:个人和家庭的命运与国家的命运紧密相连。小平同志恢复高考的决定,看似石破天惊,其实顺应规律,一个国家的生存和发展靠的是人才,人才的力量来自知识和精神。(作者为上海师范大学副校长)