2024-06年●神州风采●

深圳,为孩子播种“中华诗心”

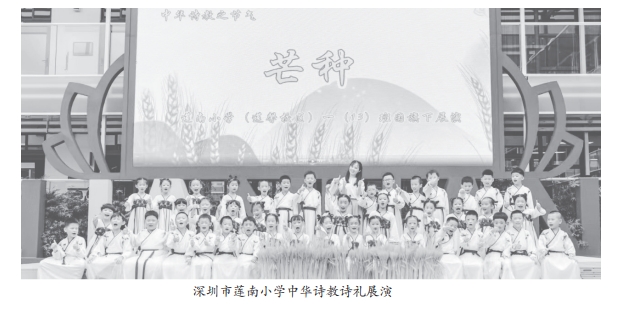

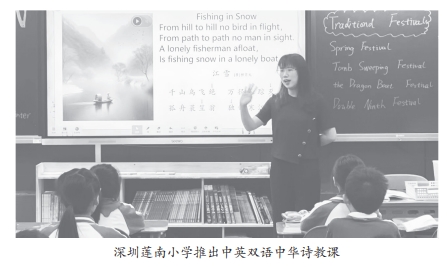

“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家……”清脆纯真的童音,随着平仄起伏的韵律,在深圳市莲南小学莲馨校区的操场上回响。每周一升旗仪式上的诗礼展演,开创了学校的德育新路。

2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,对中华诗词学会和深圳市教育局已携手多年探索的“中华诗词进校园”活动是极大的推动。2021年7月,全国首个“中华诗教”示范区在深圳正式成立,莲南小学即为首批的20所试点学校之一。

传承中华优秀传统文化,为什么要从“中华诗教”入手?中华诗词学会会长周文彰日前在深圳接受采访时说,“中华诗教”对传承发展中华优秀文化非常重要。首先,这是由中华诗词的地位决定的。中华诗词有3000多年的历史,《诗经》为六经之首。孔子曾教导自己的孩子:“不学《诗》,无以言。”中华诗词是中华文化的精髓,堪称中华民族的精神标识。其次,诗教在传承优秀传统文化中具有重要意义,中华诗教既是守正,也是创新。没有创新,守正就成了无源之水、无本之木。“‘中华诗教’的使命就是将中华诗词宝藏发掘出来,传与今人。”周文彰会长强调说。

3年多来,深圳市教育科学研究院在市教育局的领导下,已完成建设“中华诗教”试点学校100所,评选出“中华诗教”特色学校20所。充满文化自信的深圳人,正在深圳青少年的心中播下“中华诗心”的种子。

“诗教”不是“教诗”

白皛(xiǎo)是深圳市教科院“中华诗教”示范区建设项目负责人,他对“诗教”有自己独特的见解:“‘诗教’不是‘教诗’,‘教诗’是以诗词为载体的教学行为,而‘诗教’则是以诗词为载体的育人活动。这是两者最大的不同。”

2011年8月,白皛离开河南洛阳,成为福田区园岭小学的一名语文教师,园岭小学的孩子家庭条件优渥,全班45位同学只有二三位没有出过国,个个见多识广。但就是这样的孩子,有两位曾经因为一支普通钢笔的纠纷闹到要退学。这引起了白皛老师的思考:我们的教育还缺少一些什么?

“我们的孩子应该有温柔敦厚的品性,应该是内心柔软而能共情对方的人。”从那时开始,白皛决定要“以诗育人”。这一理念来自他曾受教的中华诗词学会和首都师范大学携手举办的“中华吟诵骨干培训班”。白皛坚信,在历经时间长河考验而流传至今的经典诗词中,积淀着中华民族最深沉、最美好的精神追求和人格力量,要让这些经典诗章陶冶孩子们的心性品格,让他们形成正确的人生观。

白皛说,“在我苦苦探索的当口,想起了刘琴宜老师。我多次打电话给她,请她来深圳指导我如何推进‘中华诗教’工作。”

刘琴宜是中华诗词学会诗教委员会副主任,从小深受祖父吟诵诗词的影响。一个偶然的机会,刘琴宜拜访了中华诗词学会名誉会长叶嘉莹先生。叶先生的话深深打动了她:“我以为中国古典诗歌之生命,原是伴随着吟诵之传统而成长起来的……透过诗歌的吟诵,而使国民能自青少年时代就养成一种富于联想与直感的心灵的品质和能力。于是,她成了中华诗词吟诵推广的一名志愿者,一名诗教文化工作者。

白皛的邀约,让刘琴宜多次赶赴深圳,两人在深圳湾畔不断脑力激荡:“如何让古老的吟诵在校园流行起来?”“如何不让诗教成为另一种形式的‘卷’?”“必须从一所学校开始整体探索。”

所幸的是,白皛的创新得到了姚晓英校长的支持,学校首先采用的是“铃声熏听”的方法,即将校园铃声更换成符合诗词韵律的吟诵音频,在进出校、上下课、早午读等场景反复播放,久而久之,师生们养成了跟着吟诵的习惯。每当上课铃响起,孩子们往日的喧闹声变成了优美的吟唱;放学的路上,孩子们手牵手吟诵着回家。学校的风气不知不觉发生了改变,家长们欣喜地发现孩子们经常出口成章,老师们也克服了畏难情绪,觉得并没有给自己增加负担,孩子们特别开心,觉得唱古诗比背诵好玩多了!

后来,这所学校的诗教模式就成为了“中华诗教深圳示范区”的普及模式。

诗教是心灵的浸润

2021年,“中华诗教深圳示范区”建设项目正式启动,深圳市教科院决定在全市开展中华诗教的探索,项目组时任负责人赵志祥(现任中华诗词学会诗教委员会副主任)决定学习白皛所在学校探索的先进模式,以熏听的方式推进“中华诗教”。

在这过程中,深圳市教育局对诗教工作给予了极大的支持,中华诗词学会也给予了项目极大的关注和支持。莲南小学校长冯永一心想喝诗教这碗“头啖汤”,请刘琴宜去莲南驻扎蹲点,和一线老师一起来破解难题。

就这样,莲南小学莲馨校区在教学楼二楼的楼道尽头,为刘琴宜搭了一间几平方米的“宿舍”,美其名曰“西风清舍”。刘琴宜开始了为期两年的驻校生涯,上午听课,中午在食堂吃饭,吃着吃着就和语文老师探讨起诗教该怎么做,说着说着就连饭也忘了吃,有时还争得面红耳赤。她给语文老师、音乐老师“开小灶”,从最基础的诗词格律讲起:“平仄,是诗歌传唱千年的歌声;是语言的高低长短,抑扬顿挫,轻重缓急;让这两类声调在诗词中交替使用,就能达到一种和谐多变的声调美。”因此,“吟诵,才是汉诗文原来的声音,几千年来,我们的汉诗文是吟诵着创作、吟诵着欣赏、吟诵着学习、吟诵着传承的。”

如今,只要走进深圳的“中华诗教”试点学校——共乐小学、海韵学校、壆岗小学、红花山小学、麓城外国语小学、市教科院附属实验小学、深圳高级中学盐田学校、深圳高级中学(集团)北校区,你都能在进出校时听到《三字经》和《百家姓》的吟诵,而上下课铃声,则为《声律启蒙》。刘琴宜介绍说,《三字经》三字一句,隔句用韵,每四句一换韵,平韵、仄韵循环交替贯穿全篇百余次。《声律启蒙》更是儿童进行诗歌语言训练的启蒙读物,从一字对、二字对,直到十字对,让孩子们充分感受韵文的韵律节奏,为孩子们在早午读吟唱教材中的古诗打下了良好的基础。

孩子们从熏听起步,在韵律美的浸润中渐渐喜欢上了古典诗词。随着下课铃响起,孩子们会情不自禁地跟着吟唱起来,老师没法“拖堂”了,学生也“心领神会”地唱得更加欢畅。

刘琴宜领衔有关专家和专业团队为新教材9个年级的古诗词和经典蒙学约500篇进行度曲,在传统和创新、古典与现代、音乐和诗词之间搭建了融通的桥梁,为项目实施提供了优质的资源支撑。回顾起这些往事,校长们赞叹说:“那时他们没有政府经费投入,只有情怀!”

如今,在中华诗词学会和市区教科院的努力下,深圳形成了市、区、校三级联动的顶层机制,各区的教研员也自动加入了中华诗教的队伍。100所试点学校纷纷开始在学校、家庭、社区,开展读诗、唱诗、演诗、讲诗、作诗活动,优秀作品得到了中宣部“学习强国”学习平台的大力支持,精心制作的300多个作品,点击阅读量已超过10亿次。

诗教是文化的纽带

盐田区盐港小学紧邻沙岗圩村,是典型的老百姓家门口的学校。该校95%的家庭都是来盐田港谋生的外来务工人员。按规定,学生7点50分才可进校,但不少家庭早早地将孩子送到校门口就出车了,把安全难题留给了学校。

一开始,校长龙波涌确实犯了难:这些学生来自天南地北,用什么凝聚他们?国学老师出身的她思来想去,只有中华诗词是家长们“最大的文化公约数”。于是,她每天7点半带早来的孩子晨诵诗歌。

六(5)班的家长罗卓斌是位退伍军人,他发现孩子读诗后都变得自信了,一到7点10分就催着父亲上学,为的是争当“最美领诵者”。“孩子过去是很内向的,现在我看他站在台上领诵,一点都不怯场!”罗卓斌满意地说。

在龙波涌的手机里,建有“盐港小学堂”、“盐港小学家长书院” 等微信群,还有视频号“家长老师新西游”,参与的家长数以百计。就这样,“中华诗教”从走进校园开始,渐渐走进了家庭、走进了社区。

深圳教科院的李桂娟院长、潘希武副院长在采访中有一段经典的自问自答:“深圳的孩子将来是要走向世界的,我们能不能帮他们建立起文化自信?”“一定能,关键是我们现在就要帮助他们建立文化认同。”

“文化认同”道出了“中华诗教”的要义:不是为了让孩子能背诵更多的诗篇,而是给他们的人生打下“中华儿女”的生命底色,让他们将来无论走到哪里,都有足够的“文化自信”。

“中华诗词‘六进’(进校园、机关、社区、农村、企业、景区)工作,是新时代赋予我们的使命。”中华诗词学会副会长周达说,“全国首个‘中华诗教示范区建设项目’能在深圳取得成功,首先要感谢深圳市委市政府和深圳市教育局的支持,正是深圳营造的勇于文化创新的氛围,为‘中华诗教’的落地和探索,创造了最好的外部环境。我们相信这个深圳版的‘诗教故事’,也一定是可深入、可复制、可推广的。”