2024-12期●文化战士天地●

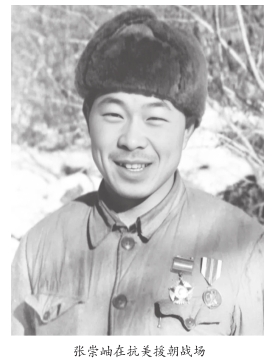

张崇岫:离炮火最近的摄影记者

2024年9月6日,一位95岁老人去世的消息在摄影界引发震动。安徽省摄影家协会主席许国在微信朋友圈写道:“他曾是战火中的记录者,以镜头为武器,穿梭在枪林弹雨之中。他拍摄的每一张照片,都是历史的见证,是那个英雄时代的不朽印记。”他,就是新四军老战士、中国文联终身成就奖获得者、著名战地摄影记者张崇岫。

乡下逃难 参加新四军

1929年10月,张崇岫出生在安徽巢县(今巢湖市)北门大街38号。其父张惟吾是巢县中学行政事务员,母亲刘天娇也受过文化教育。张崇岫是家中老小,上面有一个哥哥、两个姐姐。到了读书的年龄,家中把他送进了巢县夫子庙小学,但只学了3年,日本发动了全面侵华战争。13岁那年,随母亲在乡下逃难的张崇岫遇到了新四军游击队。在母亲的鼓励下,张崇岫参加了新四军第7师巢南游击队。

巢南游击队指导员安正之、队长夹业余看到与张崇岫一同来参军的三个人都才十三四岁,就把他们编到了“小鬼班”,交给黄崇全班长负责。一年多后,张崇岫又被调到了银屏区中队。1944年,区领导见他年纪比较小,就送他去“皖江联中”读书。皖江联中是新四军7师与皖江行政公署合办的为抗战培养人才的学校。张崇岫非常珍惜难得的机会,学习非常刻苦,第一年学习成绩就从入校时的“试读生”赶了上来。1945年,日本投降,学校停办,张崇岫回到部队,先后被分配到7师62团警卫连、19旅56团3营7连和1营营部担任文化教员。

1946年,还不到18岁的张崇岫加入了中国共产党。平时他和战士们一样行军打仗,一有空就教战士们认字、唱歌,组织文体活动。每一场战斗结束,他还有一个重要的特殊工作,就是协助指导员处理牺牲战友后事:登记上报烈士信息,清洗、掩埋烈士遗体……他清楚地记得,1947年这一年里,他为1营登记埋葬的烈士就有500多人。

部队需要 走上摄影之路

1947年,在经历了莱阳、兖州战役后,张崇岫被调往东线兵团政治部新闻训练班学习新闻摄影。战争期间,培训上课很简单,也没有实物相机供学习操作,但他知道了“5个W”新闻基本要素。这对他后来从事新闻工作帮助很大。

新闻训练班结束,要分配他到兵团宣传科搞摄影。起先他内心是不愿意的:“为什么不让我端枪打仗?”兵团政治部组织科科长何伟非常认真地对他说:“我们就是要选你这样有连队生活经验、经历过战火锤炼的人,将来能够冲到战斗一线去拍摄。现在这些搞摄影的,大都是照相馆出身,没有战斗生活经历。所以我们一定要留你!”听她这么一讲,张崇岫也不好再说什么了。从此他就没有离开过摄影职业。后来他发现,战场上端相机,就好比端枪一样。只有经历过实际战斗的人,拿起照相机在炮火硝烟中拍照,手才不会发抖。

淮海战役他还没有照相机,渡江战役才拿到一个折叠式的照相机,但没有胶卷。直到上海战役后,他拿到135徕卡相机,还从缴获品中拿到大盘的电影胶片,才算真正开始摄影。在上海,他遇到了在摄影上给予他最大帮助的人——第三野战军政治部摄影科科长陆仁生。在上海 《申报》 的暗室里帮助陆冲洗解放上海的照片时,他见到了解放军露宿街头的照片,说道:“那一天我也看到‘济南第一团’睡卧在上海南京路边,当时,我未想到要拍下来。”陆仁生用略带惋惜的口气说:“噢,历史一瞬间就过去了,我们搞新闻摄影只要抓住时间、地点、新闻事件,就能拍出独一无二的照片,过了就永远无法拍到。”这话让张崇岫深受触动,乃至影响了他后来整个战地摄影的生涯。

1949年5月28日,上海解放的第二天早上,他看到一名解放军战士握着枪在黄浦江边执勤,就跑过去为他拍了一张以上海大厦(原名百老汇大厦)和外白渡桥为背景的照片。这是他拍摄并冲洗出来的第一张照片。此后,他便跟着专门来中国拍摄 《中国人民的胜利》 纪录片的苏联摄影队学习摄影,不仅学会了熟练使用照相机,而且学到了很多摄影技巧和表现手法。

抗美援朝 拍下传世佳作

1950年11月中旬,张崇岫随9兵团政治部先遣队进入朝鲜。当时他带了两台相机——1台徕卡、1台蔡司,还有在上海买的20多个胶卷。他专门缝制了一个装胶卷的布袋子围在身上,很多战士好奇地问:“记者同志,你这是什么武器啊?”他用手拍拍道:“这是一个特殊的武器,威力可大了。”抗美援朝五次大的战役,张崇岫参加了第二次战役(长津湖战役)和第五次战役的前线拍摄。

到朝鲜后的第一个任务是到27军采访拍摄。当时,志愿军27军与美国海军陆战1师杠上了,打得很残酷。经过五六天的追寻,张崇岫在新兴里东边一个小村庄找到了27军。当时天下着大雪,队伍在雪地里嘎吱嘎吱行进,向长津湖方向集结。张崇岫深感震撼,用徕卡相机在一个高坡上拍了一个大场景。

1950年12月,中美双方在长津湖激战的第9个夜晚,张崇岫想拍张志愿军夜间射击敌人的画面。那时的相机还没有闪光灯,只能是点燃镁粉照明,把发条紧上,打火石一打,啪的一声才亮,还得快拍快转移,不然十分危险。张崇岫很快拍了一张,当时判断,应该只能拍到近景,没想到在洗片子时,发现远处美军帐篷被击中燃烧的画面也呈现了出来,无意中抓拍到了这一难得的镜头。“大战长津湖,人墙堵战火,激战九昼夜,美走滑铁卢。”这是张崇岫在长津湖作的一首小诗。

张崇岫在朝鲜战场拍摄有个经验:要想拍到别人很难拍到的战斗照片,必须到战场第一线去,跟着先头部队走,与突击、穿插的战士们肩并肩,和敌人面对面。因此,他紧盯战斗第一线,哪里打得激烈,就往哪里凑。他说:“搞摄影,胆子要大。我在战场拍摄的时候,一边按动快门,一边躲子弹,只有贴上去,才能拍出好照片。”

在长津湖,他一连好多天都跟着负责穿插任务的27军80师某部4连行动。这个连后来被授予“新兴里战斗模范连”称号。连长叫李耘田,山东荣成人,大个子,特别能打仗,手持一把驳壳枪。一次,李连长带着战士们顺着湖边向敌后快速穿插,突然碰到一个连的美军正在桥上列队!李连长毫不迟疑,上去就是一梭子。前排的美国兵应声倒下,后排的美国兵还没弄明白怎么回事,战斗已经结束了。张崇岫跟着4连,拍他们攻克美军控制的山头,拍他们突破美军火力封锁线,拍他们迂回到敌人背后出奇制胜……

长津湖战役接近尾声,4连接到命令回撤,但张崇岫还想拍一张反映中朝两军胜利会师的照片。他得知咸兴港有大捷,不顾不时响起的枪声和四处流窜的残敌,挎着相机、揣着手枪独自步行五十余公里,成功在咸兴港拍下了志愿军第20军59师侦察队与朝鲜人民军的会师场面。这幅象征意义很强的 《中朝人民军队胜利会师东海岸边》 的照片,曾被国内外报刊竞相登载;1952年抗美援朝二周年时,还被邮电部印制成志愿军入朝作战纪念邮票,在全国发行。

长津湖战役结束后,张崇岫回到兵团机关。1951年4月22日,第五次战役全面打响,他又赶到战场前沿,拍摄了志愿军将士全线出击、突破敌人封锁线、迎着炮火前进等画面。他的镜头始终盯着一线的战士,画面浸染着硝烟。他跟着20军59师一个团前进,路上,团长好奇地问他:“你是哪个单位的?”“兵团政治部的摄影记者。”团长惊奇道:“啊,你也跟着上来啦!”这个时候他们已到三八线附近。三八线他来回走了2次。

4月24日,他们翻越海拔1600米的云岳山,向南逃的美军24师余部发起攻击。随着一声令下,军号四起,志愿军战士如猛虎下山,上千人一起向美军直扑过去。他抓拍到了美军军官被俘、士兵举手投降的画面。打坦克的照片一直是他最想拍的,这次机会来了。只见志愿军战士奋勇爬上坦克,端着冲锋枪命令美军投降,美国大兵老老实实地从坦克车上往下跳,他迅速调整站位,抢着跟拍。那张 《不得不举起手来》 的图片,荣获志愿军政治部颁发的二等甲级奖(当时一等奖空缺)。他也因此荣立三等功,并获得一枚朝鲜奖章。

第五次战役进入第二阶段后,他跟着20军60师178团行动。1951年5月16日下午,他随3营8连赶到昭阳江岸边。昭阳江是汉江最大的支流,也称北汉江,是个浅水江,对岸有敌人重兵把守。17时40分,我军先头部队开始涉水强渡昭阳江。为避免相机和胶卷沾水受潮,他将装胶片的一个布袋子捆在头顶上,1台120蔡司相机捆在肩上,双手举着另1台徕卡相机适时抢拍。“迫击炮直接打到水面上来,牺牲的同志就漂在身边。”17时49分,8连的战士们率先冲上南岸,9连、7连跟进过江,沿富平里以西大山沟向南猛插。这场渡江战斗的整个过程都被他完整地拍了下来。在 《纪念中国人民志愿军出国作战二周年》 一套4枚邮票中,另一枚 《涉江追击敌人》 的邮票原图,就是张崇岫在这次战斗中拍摄的。

当天晚上,他又跟随178团2营5连执行穿插任务,连长叫毛张苗,浙江奉化人,勇敢机智,做事果断。他对张崇岫说:“你不要跟我后面跑,我们一路很危险!”张崇岫说:“毛连长,团里告诉我,你们是尖刀连,我就是要跟着你跑。”他们一夜急行120里路,边走边打,穿越大小山头100多个,打了13场仗。5月17日清晨7时,他们到达五马峙,发现山下公路上全是车子和南朝鲜士兵及少量美军。这是南逃的李承晚王牌部队“首都师”。5连官兵毫不迟疑,指导员胡衡指挥两个排迅速占领两侧高地,连长毛张苗率一个排直扑公路截击敌人。我军的突然出现犹如神兵天降,打得敌人晕头转向。张崇岫紧跟着毛连长,边摁快门边冲下公路。我军势如猛虎、顽强冲杀,敌军惊慌失措、丢盔弃甲,敌我双方短兵相接的场景,都被他拍摄了下来。

在朝鲜战场,张崇岫拍下了近2000张珍贵照片。但记录这些瞬间是有代价的,张崇岫要急行军,要埋伏,要冲锋陷阵,要在这些行动的间隙按下快门,遇险是常有的事。他的头顶被炮弹刮掉过一块皮,左手虎口有一处子弹的贯穿伤,小腿则受过嵌入伤,其余的小伤不计其数。有一次,他与27军的记者史云被敌机发现,就赶忙飞快地往长津湖大桥下面钻。4架敌机围着大桥两边足足转了20多分钟,子弹和炮弹皮在他们周围乱飞,好在桥面较宽,虽然桥洞两侧被炸得一塌糊涂,但他们躲在中间毫发无损,幸运地躲过一劫。

安徽省摄影家协会主席许国不止一次地感慨,他从来没有见过离战火这样近的战地摄影,入行三十多年,他研究过国内外许多著名的战地摄影师,“往往是一方失去了战斗力,才上去拍两张。而不是在双方还在激战的过程中,就去拍照”,而张崇岫的照片记录的是正在进行时的炮火连天,镜头就在交战之中。“物理距离、心理距离都是零,他不是战争的观察者,而是战争的参与者。”

影像记录历史,英雄流芳百世。张崇岫就是在战火中接受洗礼的摄影英雄。他先后荣获“独立自由奖章”、“解放奖章”和“中华人民共和国成立70周年”纪念章、“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。2023年6月,张崇岫获得中国文联终身成就奖(摄影),2024年1月入选安徽省十大新闻人物,他的摄影作品被中国国家博物馆收藏。