2025-01期●文化战士天地●

阿英:活跃在新四军中的文艺战士

阿英(1900—1977),原名钱德富,又名钱杏邨,安徽芜湖人,1926年加入中国共产党,是我国著名的文学家、戏剧家、藏书家和近代文学史家。1927年,他在上海与蒋光慈组织了党领导的文学社团“太阳社”;1936年参与发起筹建“中国左翼作家联盟”。其间,他对“左翼电影”有着重要影响。在上海沦陷后,他积极发起组织了规模空前的上海文化界救亡协会,担任该会机关报《救亡日报》的主编;还借用历史剧的形式,创作了《碧血花》 《海国英雄》 《洪宣娇》等10部话剧,歌颂了中华儿女崇高的民族气节和大无畏的牺牲精神。1936年11月,在日伪军疯狂向绥远东部进攻的紧张局势面前,国民党军傅作义部出敌不意,发动了百灵庙战役。经阿英郑重建议后,上海新华影业公司老板派出摄影队去绥远前线拍摄《百灵庙大捷》新闻片。《百灵庙大捷》新闻片和阿英的话剧在上海市民中引起强烈反响,为唤起民众投身抗日救亡运动起到了积极作用。

撤离大上海?奔赴根据地

1941年,上海的形势日趋险恶。在新四军代军长陈毅的关切下,上海地下党向阿英传达了上级要他尽速撤离“孤岛”的指示,阿英当即表示去苏北抗日根据地,因为新四军就在那里,正好圆自己的从军梦。

当年年底,根据地下党的安排,阿英一家5人从上海乘船出发,经过一昼夜到苏北张黄港,然后又日夜兼程,到了苏中三分区新四军第1师第1旅驻地。1师副师长兼1旅旅长叶飞一见到阿英甚为高兴,请阿英留在1旅,帮助和指导旅服务团开展文艺工作。阿英愉快地接受了叶飞的邀请,把在上海演过话剧的女儿钱璎、长子钱毅分配在服务团的戏剧组,两个未成年的儿子小惠、厚祥安排在服务团少先队。阿英和钱璎、钱毅都穿上了军装,阿英还得到一支手枪。这时的他们成了名副其实的新四军战士,一股从未有过的光荣和自豪油然而生!

1942年初夏,陈毅得悉阿英已到了叶飞旅,就托叶飞转达口信,邀请阿英到新四军军部去。阿英和4个孩子经一番奔波到达新四军军部后,马上见到了等候多时的陈毅和夫人张茜。陈毅紧紧握着阿英的手,关切地询问了阿英一家长途跋涉的情况。对于阿英的到来,素有儒将之称的陈毅,像遇到了知音一样介绍起军内的文化工作情况,而后就率直地对阿英说:“现在苏北抗日根据地的文艺作品中,反映新四军战斗生活的很少,特别是在戏剧方面更是不够。为此,我们想集中一批文化人,加强部队的文化工作。”陈毅希望阿英留在军部工作,并把主要精力放在创作剧本上。同时要他加强与部队、机关的联系,不断了解情况,以丰富创作素材。

相遇贵相知 莫逆成挚友

陈毅和阿英,都对对方相见恨晚。为了便于谈叙,同时对阿英有所照顾,陈毅特地关照将阿英住处安排在他家附近。阿英安居后,陈毅便常在夜晚闲暇时来到阿英家,或带口信要阿英到他家。每每此时,两人就海阔天空地闲聊起来。谈到国际国内的大事,陈毅畅述宏论,谈到文化艺术,阿英的话语就多了起来。他们每次都谈得十分投机,有时谈得晚了,阿英就会留在陈毅家用餐。

陈毅不仅阅读了阿英在上海写的一些抗日剧本,还借阅了阿英带的古典文学藏书,在还书时还会附上自己的评价。陈毅爱作诗,所作的诗大都是在反“扫荡”准备中倚马走笔写成的。他将这些诗拿给阿英,请他帮助定稿。阿英对陈毅气势磅礴的诗词很是喜欢,并常吟诵。在随后的一年时间里,阿英汇集了陈毅20多首诗,并用毛笔工整地抄录在毛边纸上,装订成册,扉页上题了“阿英手录”,还盖上了印章,赠送给陈毅。陈毅十分珍爱这本精心装帧的《诗集》。在陈毅辞世后,这本珍贵的手抄本《陈毅诗集》,一直保存在陈毅后代那里。

在陈毅的关心和安排下,又有一批来自各地的著名文人,如范长江、贺绿汀、胡考等,陆续来到苏北新四军军部。陈毅认为开展军队文化工作离不开他们。1942年秋天,他建议在军部西边建立一个文化村。自此,这些文艺战士就常聚集在一起,研究和探讨部队的文艺工作。陈毅也常来这里,与他们畅谈或下围棋。这年的11月,在盐阜区参政会闭幕后,陈毅从团结各界人士做好抗日统战工作出发,倡议请阿英、彭康、范长江、王阑西、白桃、薛暮桥、车载,以及开明耆绅杨芷江、计雨亭等作为发起人,成立了湖海诗文社,其宗旨为“海内爱国人士,具有抗敌观念,愿缔翰墨缘者,莫不竭诚欢迎,以求精神之集合,以求学术之发扬。藉可歌可泣之诗文,鼓如虎如罴之勇气,裨益抗敌,裨益建国,良非浅鲜”。阿英还起草了6条临时社约,明确规定:愿以艺文为抗战建国服务者,方得为本社社员。11月20日,陈毅特意写了一首长诗《湖海诗社开征引》,庆祝艺文社的成立。后来,阿英在他主编的《新知识》刊物上,亦增辟了《湖海诗文选》栏目,发表了陈毅《大柳巷春游六绝》等诗词。在这期间,《新知识》还刊登了不少包括民主人士的诗词。湖海艺文社事实上成为一个统一战线性质的文艺人士的组织,在联络团结各界知识分子、发扬民族正气和爱国主义精神、推动抗日战争这一伟大事业中,起到了特殊的作用。

不倦沥心血 终身献文艺

阿英到达新四军军部的消息,很快传开了。几个文艺团队的同志,急不可待地盼望早日得到阿英的指导和帮助,初来乍到的阿英就忙碌起来了。那时,新四军军部已有“鲁迅艺术工作团”、“新安旅行团”,新四军3师也有一个艺术工作团队。他们争相邀请阿英去讲课和指导排戏。对于阿英来说,讲课是驾轻就熟的事,但他为了使讲课更有的放矢,就先对几个艺术团队作了一番调查了解,精心准备后再去讲课。三个艺术团体创作的剧本,也都让阿英审阅修改。他仔细阅读后,字斟句酌地润色修改。在艺术团体演出他或他女儿、儿子编写的剧本时,不论是炎夏还是寒冬,他都会拿着一只小板凳,早早来到场地上,一边聚精会神地观看演出,一边注意观察新四军指战员和当地老百姓的反映。演出一结束,他就与演员们座谈,听取演员意见,然后进一步修改。

1942年12月初,敌人又准备在盐阜地区“大扫荡”,新四军军部已转移到淮南,非战斗人员也需紧急疏散。3师师长黄克诚考虑到局势险恶,建议阿英和儿女暂时回上海隐蔽一阵。阿英却坚定地说:“宁可在根据地牺牲,也决不回上海沦陷区。”看到阿英的态度坚决,黄克诚就郑重交代组织部门,把阿英和钱璎、钱毅他们安排到由民族资本家创办的、地处黄海之滨的华成盐业股份有限公司“打埋伏”。

1943年,阿英看敌人在盐阜地区“大扫荡”基本结束,局势也已渐趋稳定,便与王阑西、车载、孙克定、沈柔坚等商定,将半年前曾筹划过的《大众知识》,作为一本大型综合杂志《新知识》复刊出版,由自己担任主编。在之后的近两年时间里,阿英看稿、改稿、发稿,写发刊词、编后,设计编排、划版样,几乎全是他一人承担。就连每次几十封约稿信,也都是他亲自动手。钱璎在回忆那段时间父亲的工作情景时说:“父亲几乎每天都要伏案写作,三九寒天,手指僵了也不肯停下来。有时笔砚冻结了就用铅笔。实在无法写了,就拿出书来阅读。”陈毅、黄克诚等首长对出版《新知识》非常高兴。陈毅于7月5日特地从皖东北发来电文:“《大众知识》复刊,甚好。创刊号,我来不及投稿,以后可以写几篇小文章,以答雅意。我建议,《新知识》应以顾及中上层社会为度,且应成为活泼生动的综合杂志。”

1944年抗战进入反攻阶段。郭沫若于当年3月在重庆《新华日报》上发表了《甲申三百年祭》一文,受到中共中央的高度重视,被作为干部整风学习的参考文件。这年冬天,在新四军3师副师长兼8旅旅长张爱萍的建议下,阿英凭着熟悉历史人物的功底,仅用了一个半月时间,就完成了五幕大型历史剧《李闯王》的剧本,并帮助8旅文工队排练了这个剧目。果然,《李闯王》的公演,受到了广大干部战士和群众的欢迎和盛赞。黄克诚在《李闯王》正式公演的第二天,就写信给阿英说:“这个戏演给干部看,是会有很好影响的。”之后,《李闯王》在驻盐阜地区以及苏中的东台等地的1师部队,巡回演出了30多场。1946年新四军3师进军东北,成立了西满军区。西满分局书记李富春调集了西满军区、嫩江省、5师、铁路局等四个单位的文工团,联合演出《李闯王》达60多场。1949年,《李闯王》作为“中国人民文艺丛书”所收集的剧本,发给了参加第一次全国文代会的每一位代表。

1946年,阿英怀着对老区人民依依不舍的感情,于12月24日离开他生活了5年之久的苏北老根据地,随军转战威海、大连、沈阳等地。1947年3月19日,阿英到达华中分局所在地——于家湖。23日,他急着去坡庄军部看望他惦念的陈毅军长,却因陈毅在大诸葛北卫生部养病,未能见上。两天后,阿英得到了钱毅在淮安前线牺牲的噩耗,悲痛异常。但27日阿英还是随李一氓、张恺帆等又到军部,见到了多年未谋面的陈毅。陈毅关切地询问了阿英的身体状况,在谈到钱毅牺牲时,还安慰阿英说:“死得很可惜。你要收集钱毅的遗文,替他编本集子,好好地纪念他。”阿英说了声“谢谢”,就再也说不下去了。

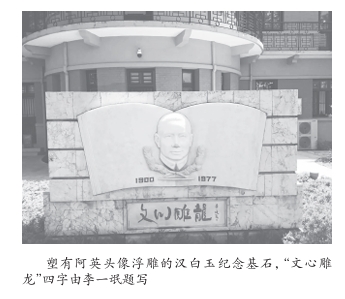

1949年8月,阿英返回天津就任天津军管会文艺处处长,军管会撤销后改任天津市文化局长,后又当选为天津市文联主席兼剧协主席。1958年起,他先后兼任中国民间文艺研究会、中国曲艺工作者协会、中国戏曲改进委员会的常务理事和《民间文学》杂志主编等,还先后在华北文联和中国文联担任领导工作,继续为中国的文化事业呕心沥血。这位为中国革命文化出生入死、作出不朽业绩的新四军文艺战士,50年代中期却受到审查。文联有位了解阿英历史的领导,亲自找到了陈毅副总理申诉。陈毅一听大为震怒,当场提笔写了材料,证明阿英历史上没有问题。就在这份材料的结论处,陈毅还特别加了三个很大的惊叹号。自此,当时文化部的有关领导也就没再对阿英擅自审查了。但到“文革”时期,阿英又受到了残酷迫害,直到粉碎“四人帮”反革命集团才得到彻底平反。1977年6月17日,阿英因肺癌逝世,享年77岁。