2009-01期●特 稿●

刘少奇在中国民主革命转折时期的杰出贡献

为纪念刘少奇同志诞辰110周年,本文想回顾一下他从1943年3月进入中央领导核心到1949年解放战争取得全面胜利的这段非凡历程。

刘少奇同志进入中央领导核心,是他个人一生中的一个重大转折;同时,从这时起,到抗战胜利后蒋介石挑起内战,也是中国革命从民族独立战争到人民解放战争的一个重大转折。一位著名革命家说过,革命转折时期同平常时期不同,它是有风险的,转得好革命就能在新的航道上继续前进,转得不好,就可能翻船。抗战胜利前后,国际国内形势极为错综复杂,变化多端,我们党在这样一个大的历史转折时期能够转得那样顺利,仅仅经过3年多的浴血奋战,就转弱为强,战胜了由美国大力支持的蒋家王朝,歼灭国民党的800万大军,赢得了全中国,这实在是一个伟大的奇迹。这个胜利的取得,是以毛泽东为首的中共中央集体领导的结果,而作为这个领导集体的重要成员,刘少奇协助毛泽东运筹帷幄,也是功莫大焉。

现在我们国家正处于社会转型时期,即从过去苏联模式社会主义转为中国特色社会主义,在这个时候纪念刘少奇同志诞辰110周年,回顾他从抗日战争转至解放战争这段决定中国革命前途和命运的历程,也许更有意义。尽管当年的革命转折和现在社会转型的性质、任务根本不同,但其精神仍可借鉴。在此历史紧要关头,他所做的事情很多,其中有三件大事意义尤为重大,贡献杰出。

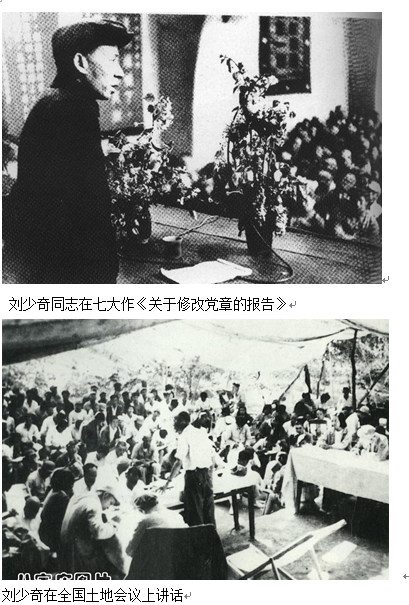

第一,在党的七大上,第一次对毛泽东思想作了全面、系统、科学的概括和论述,代表全党肯定毛泽东思想在中国革命中的历史地位和作用。

七大是中国共产党在民主革命时期召开的最后一次,也是最为重要的一次代表大会。这次代表大会,是以确立毛泽东思想在全党的指导地位而载入史册的。在七大召开之前,全党经过整风运动和《关于若干历史问题的决议》的讨论,经过革命胜利与失败的反复比较,党的高级干部对马克思主义中国化的意义,特别是对毛泽东的正确领导和毛泽东思想的正确指导,有了深刻的认识;所以,刘少奇在七大所作的《关于修改党章的报告》,确实集中代表了全党的意志和时代的需要。他说:

“这是很重要的,就是我们的党,已经是一个有了自己伟大领袖的党。这个领袖,就是我们党和现代中国革命的组织者与领导者——毛泽东。我们的毛泽东,是我国英勇无产阶级的杰出代表,是我们伟大民族的优秀传统的杰出代表。他是天才的创造的马克思主义者,他将人类这一最高思想——马克思列宁主义的普遍真理与中国革命的具体实践相结合,而把我国民族的思想水平提到了从来未有的合理的高度,并为灾难深重的中国民族与中国人民指出了达到彻底解放的唯一正确的道路——毛泽东道路。”

由刘少奇主持制定、七大讨论通过的党章规定:“中国共产党,以马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想——毛泽东思想,作为自己一切工作的指针,反对任何教条主义的或经验主义的偏向。”

历史证明,七大确立毛泽东思想为指导思想,使全党有了在思想上、工作上取得一致的牢固的理论基础。几十年后,邓小平在总结这段历史时,深情地指出:“七大规定毛泽东思想为全党的指导思想。我们党用毛泽东思想教育了整整一代人,使我们赢得了革命战争的胜利,建立了中华人民共和国。”

第二,抗战胜利后,提出 “向北发展,向南防御”的战略方针,加速解放战争胜利进程。

东北地区,背靠苏联、蒙古、朝鲜,工业发达,物产富饶,战略地位十分重要。1945年,在中共七大期间,毛泽东曾指出:“从中国革命最近将来的前途看,东北是特别重要的。如果我们现有的

一切根据地都丢了,只要我们有了东北,那么中国革命就有了巩固的基础。”

国民党政府也十分重视东北。1945年8月8日,苏联红军对日宣战后进入东北。14日,国民党政府就同苏联签订《中华民国和苏联友好同盟条约》,规定:“一俟收复区域任何地方停止直接军事行动之时,中华民国国民政府即担负管理公务之全权。”它企图运用外交手段,达到独占东北的目的。如果蒋介石达到这个目的,就对我解放区形成南北夹击的包围态势。

这时,蒋介石出于多种考虑,主要是他发动全面内战还没有准备好,于是接连三次发出电报,邀毛泽东赴重庆谈判。8月23日,中央政治局举行扩大会议,决定毛泽东应邀赴重庆谈判,在此期间,由刘少奇代理中共中央主席职务,并被任命为中央军委副主席和总政治部主任。毛泽东赴重庆后,刘少奇既要及时指导全国各地党政军民的全面工作,又要配合好毛泽东在重庆的谈判工作,真是日理万机,是他一生中最为紧张繁忙的时期。各项工作中,最为紧急的任务就是处理东北问题。

8月28日上午,刘少奇送毛泽东赴重庆,下午就赶往中央党校为首批赴东北的干部送行。第二天,就为中共中央起草《关于迅速进入东北控制广大乡村和中小城市的指示》。随后,在经过对全局性情况的进一步了解和分析研究,并征得毛泽东、周恩来的赞同,刘少奇在9月主持召开的政治局会议上,将全国的战略方针确定为“向北发展,向南防御”。这一方针的核心是控制东北。“向南防御”,是公开进行的:从浙东、苏南、皖南、皖中向苏北和皖东后撤;而原在苏北和皖东的主力迅速向山东开进;“向北发展”,则是在保密的状态下迅速向东北进军。部队这样大规模的调动在我军建军史上还是首次。不到两个月,就基本实现了控制东北的战略部署。从关内各解放区陆续开进东北的部队达11万人,其中包括罗荣桓率领的山东主力6万余人,新四军第三师黄克诚所部3.5万人。先后派往东北的干部2万余名。

10月11日,毛泽东回延安。由于长时间的过度紧张工作,毛泽东的健康状况很不好,住院治疗和休养了几个月。在这期间,刘少奇继续主持中共中央日常工作。这时,全国形势发生重大变化。到10月底,蒋介石在驻华美军的帮助下,空运、海运大批军队向东北大举进攻。11月19日,苏联红军将中长路沿线及城市全部交蒋介石。根据这一情况,刘少奇当机立断,为中共中央连续致电东北局,决定东北部队让出中长路沿线及大城市,将主力迅速转向东满、北满和西满,建立巩固的根据地。刘少奇把这样的战略思想概括为8个字:“让开大路,占领两厢”。东北战场的局势从此改观,迅速朝着有利于人民的方向发展。东北野战军从初期的11万人,经过3年就发展为100万大军,东北战场成为全国战略决战的首选地。

解放战争的实践证明:“向北发展,向南防御”,实在是一个极具远见卓识的战略决策,大批主力部队迅速北移,争得进入东北的先机;同时,及时地将分散于南方的兵力集中到江北,加强了华东、华北各解放区的力量,形成了反击国民党军事进攻的有利的战略态势,大大加速了解放战争胜利的进程。

第三,主持起草《五四指示》和制订《中国土地法大纲》,完成解放区土地制度改革任务。

1946年5月4日,就是在蒋介石发动全面内战的前夕,由刘少奇主持起草的中共中央《关于土地问题的指示》(习惯称《五四指示》),决定将抗日战争以来实行的减租减息改为实现“耕者有其田”。这是满足农民土地要求的一个大政策。这个新政策贯彻下去,解放区农民分得了祖祖辈辈盼望得到的土地,政治热情和生产积极性大增,使共产党和人民军队获得了空前的支持。

1947年3月19日,国民党军进占延安后,毛泽东、周恩来、任弼时率中央精干机关留陕北,指挥全国各战场作战;刘少奇、朱德和一部分中央委员组成以刘少奇为书记的中共中央工作委员会,到华北进行中央委托的工作。5月初,中央工委机关在河北平山县西柏坡安下来之后,刘少奇便抓紧发出召开全国土地会议的通知。7月17日,全国土地会议正式开幕。刘少奇在开幕式上讲了这次会议的目的和任务,强调土地问题是解放区一切问题的基本环节,这次会议的任务是要从土地问题出发,讨论一切工作及其他各项工作,在既有成绩的基础上更有改进。

会议开得非常的认真。各解放区都介绍了情况和存在问题,也带来了经验。根据刘少奇的意见,会议制定并通过了一部《中国土地法大纲》,经中共中央批准,1947年10月10日正式公布。刘少奇在《大纲》通过后说:解决土地问题是直接关系到几百万几千万人的问题,就全中国来说,是几万万人的问题。这直接是农民的利益,同时也是全民族的利益,是中国人民最大最长远的利益,是中国革命的基本任务。

《中国土地法大纲》,是中国共产党继《五四指示》后颁布的又一个土地制度改革的纲领性文件。《大纲》公布后,轰轰烈烈的土地改革运动在各解放区掀起,它以雷霆万钧之势,猛烈地冲击着几千年来的封建土地制度。尽管在运动发展的过程中,在一些地方发生了扩大打击面的“左”的偏向,但很快得到了纠正。分得了土地的亿万翻身农民,政治热情空前高涨,积极参军参战,有力地支援了人民解放战争。

美国友人韩丁曾把《大纲》同美国的《解放黑奴宣言》相比。他在当时考察了一个村庄的土改运动后,写道:“新发布的《土地法大纲》在1946年至1950年中国内战期间的作用,恰如林肯的《解放黑奴宣言》在1861年至1865年美国南北战争期间的作用。”

总之,刘少奇作为中央领导核心成员之一,高瞻远瞩,对上述关系中国革命全局的三件大事,殚精竭虑,抓得很紧,充分体现了他的雄才大略,具有非凡的理论思维能力,也具有大刀阔斧,勇于、善于决断的魄力,他不愧为伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、理论家,党和国家的主要领导人之一,人民共和国的开国元勋。他的英名与日月同辉,永垂青史,光照千秋!(作于2008年11月)