2009-01期●专 稿●

袁隆平:让杂交水稻造福全人类

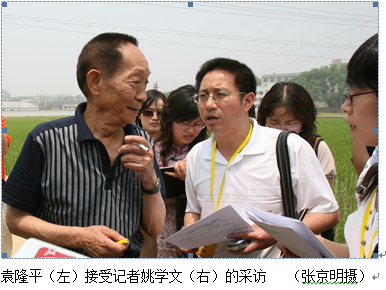

袁隆平,中国工程院院士,从上世纪60年代发现野生的“天然杂交稻”开始,寻找到“雄性不育株”,冲破了“水稻等自花授粉作物没有杂种优势”的传统经典理论束缚,丰富了遗传育种理论。这位被誉为“杂交水稻之父”的科学家,为全人类告别饥饿创造了条件。

2001年2月19日,他荣获首届国家最高科学技术奖,从江泽民主席手中接过了奖状和证书,获得500万元的国家重奖。2007年4月29日,77岁的袁隆平飞抵美国华盛顿,荣膺美国科学院外籍院士。

向杂交水稻进军

1953年8月,23岁的袁隆平从西南农学院毕业,来到沅江之畔、雪峰山下的安江农业学校当了一名教师。在这个穷乡僻壤,袁隆平度过了他一生中最难忘的18个春秋,一边教书育人一边从事农业科研。

1960年,来势凶猛的大饥荒,像洪水猛兽一样席卷神州大地。袁隆平亲眼看见过5个饿殍,倒在桥下、田里、大路旁。那些悲惨的情形,刺痛了袁隆平的心,使他深刻认识到中国要搞现代化,首先要解决人们的吃饭问题。这是驱使他孜孜不倦地研究提高粮食单产方法的重要原因。

这时,西方的生物学已经进入分子时代,奥地利科学家孟德尔和美国科学家摩尔根的遗传学理论已经在生产上获得明显效果。美国、墨西哥等利用孟德尔、摩尔根遗传理论研制成功的杂交玉米、杂交高粱等已经广泛应用于生产,只有水稻的杂交优势利用技术却一直止步不前。

1960年春天,袁隆平在他那半亩试验田里,把稻种播下去,他认真地观察着每一株水稻的成长。这年七月,突然一株形态特异的水稻植株进入了他的视线。这一植株在稻田里俨然是“鹤立鸡群”,株型优异,穗大粒多,格外显眼。他快乐极了,如同发现了一座金矿。想不到这个偶然的发现竟然影响了他的一生。

他将这“鹤立鸡群”的稻株结出的170粒稻种精心收集起来。第二年春天,袁隆平把上年发现的“鹤立鸡群”的水稻种播在试验田里。然而,其结果却令他大失所望,参差不齐,成熟很不一致,且没有哪一蔸的性状赶上了它们的前代。袁隆平凝视着变异的稻株,突然眼睛一亮,灵感顿时涌上心头:那“鹤立鸡群”的稻株,是品种间的杂交优势现象,很可能是一株天然杂交稻的杂种第一代!

袁隆平猛然醒悟到,“从遗传学的分离规律看,纯种水稻品种的第二代是不会有分离的,只有杂种第二代才会出现分离现象。”现在,它的第二代既然发生了分离,那么,去年发现的“鹤立鸡群”的稻株,就可以断定是一株“天然杂交稻”!想到这里,他又返回田间,再一次来到出现分离的那些水稻植株的试验田里,仔细地作记载,反复统计运算,证明完全符合孟德尔的分离规律。

第一年选育的那株“鹤立鸡群”的天然杂交稻并非纯种,所以第二年出现了分离。倘若按那株杂交稻的产量来推算,那么亩产可以达到600公斤,就充分证明了水稻也存在明显的杂种优势现象;既然自然界客观存在“天然杂交稻”,只要我们能探索出其中的规律,就一定能够培育出人工杂交稻来;那么,也就一定能够将这种杂种优势应用到生产上,从而大幅度提高水稻的产量!

攻克杂交水稻难题

从这株“鹤立鸡群”的天然杂交稻开始,袁隆平提出了一个重大的科研命题:要在实践中学会利用水稻的雄性不育系,学会利用水稻的杂交优势。

1966年2月,袁隆平第一篇论文《水稻的雄性不孕性》在我国顶尖级学术刊物《科学通报》杂志发表,文中指出,“要想利用水稻杂种优势,首推利用雄性不孕性”。首次提出通过培育雄性不育系、保持系和恢复系的三系法培育杂交稻,以大幅度提高水稻产量。袁隆平的理论与研究实践,否定了“水稻等自花授粉作物没有杂种优势”的传统观点,极大地丰富了作物遗传育种的理论和技术。

不久,袁隆平设计的一整套培育人工杂交稻的方案诞生了。经过精心设计,攻克杂交水稻难题的蓝图在他脑子里渐渐清晰起来:第一步,寻找天然的雄性不育株。杂交高粱的研究也是从雄性不育株开始的,他由此断定,水稻也可能存在天然的雄性不育株。这一步是培育不育系的基础。第二步,筛选和培育保持系,必须寻找和培育出一种和雄性不育系杂交,使其后代永远能保持雄性不育的性状,以解决雄性不育系传宗接代的问题。第三步,筛选和培育恢复系,还要寻找和培育一种和雄性不育系杂交,使它们的杂种第一代恢复雄性可育的能力,能自交结实,只要它们的优势强,就可以用于大田生产。

这就是袁隆平轰动世界的“三系法”技术路线。从此,“杂交水稻”这个概念伴随了袁隆平的一生,成为他毕生不懈追求的事业。要育成“三系”法杂交稻,必须突破“三系配套”、强优组合选配、高产制种三道难关。袁隆平和他的学生李必湖、尹华奇用6年时间,找到了1000多个品种3000多个组合,却没有找到一个不育株率和不育度都达到100%的不育系。

困难面前怎么办?袁隆平没有屈服,仍然坚持走自己的路。在多番思索和推敲中,他想到了国外通过南非高粱和北非高粱的远缘杂交获得成功的范例,一下子悟出了问题的症结所在:这些年来用的试验材料,都是国内各地的水稻品种,杂交的双方还是太亲了。为此,袁隆平提出了“把杂交育种材料亲缘关系尽量拉大,用一种远缘的野生稻与栽培稻进行杂交”的新思路。

天道酬勤。1970年11月23日,正在北京查阅资料的袁隆平惊喜地收到“得意门生”李必湖等人从海南南红农场发来的电报:“发现了一株花粉败育的野生稻。”他来不及预订车票,连夜挤上火车,直奔海南岛。这一重大发现,为“三系”配套研究成功打开了突破口。袁隆平及时将这株称为“野败”的材料,分送给全国18个科研单位,通过大协作,终于在1973年实现了“三系”配套。从1976年开始,“三系”杂交水稻开始在湖南推广,随即在全国遍地开花结果,当年推广杂交稻208万亩,增产幅度全部在20%以上,平均亩产从300公斤一下子提高到500公斤。取得划时代意义的经济效益和社会效益,为解决我国粮食问题做出了历史性的贡献。

赢得全球一流水稻专家喝彩

1979年4月,袁隆平出席国际水稻研究所举行的学术大会,当他用流利的英语宣读论文《中国杂交水稻育种》之后,引起轰动。世界著名企业家、列宁的朋友、美国西方石油公司董事长哈默博士专门邀请袁隆平访美,赞扬他为解决世界饥饿问题作出了重要贡献,并让其下属种子公司在美国试种杂交稻,其增长效应被美国人惊呼为“东方魔稻”。

“三系”杂交稻的成功举世瞩目,但袁隆平很冷静。他感到“三系法”虽然大幅度地增产,但也存在着配组不自由、后劲不足、种子生产环节多等问题,他决心开展新的攻关,提出杂交水稻育种的战略构想:超越三系法品种间杂种优势利用,过渡到两系法亚种间杂种优势利用,最后实现一系法远缘杂种优势利用。其中,“三系”和“两系”杂交稻已累计推广50多亿亩,共增产稻谷5000多亿公斤。全国杂交稻每年增产的稻谷就可以多养活7000万人。在农民眼里,袁隆平也就成了“米菩萨”。更有人风趣地说,中国农民吃饭靠“两平”,一靠邓小平的责任制,二靠袁隆平的杂交水稻。

当之无愧的 “杂交水稻之父”

从上个世纪80年代起,杂交水稻成为我国的一块外交品牌,逐步走出了国门。1979年,作为我国出口的第一项农业专利技术,杂交水稻被转让给美国,并在那里开花结果。上世纪90年代初,联合国粮农组织将推广杂交水稻作为解决发展中国家粮食短缺问题的首选战略,选择15个国家,并给他们提供经费,推广杂交水稻,这为杂交水稻在世界的研究和推广提供了良机和条件。袁隆平曾以联合国粮农组织首席顾问的身份,3次赴印度,27次到菲律宾指导杂交稻的研究和推广,并与国际水稻研究所进行合作交流,还在越南、缅甸、孟加拉等国进行穿梭般指导和讲学活动,先后提供了50多个杂交水稻组合在南亚和东南亚进行试种推广。

1982年,袁隆平去菲律宾参加国际水稻研究所的一个学术会议,当国际水稻研究所所长斯瓦米纳森先生庄重地引领袁隆平走向主席台时,投影机在屏幕上打出了袁隆平的巨幅头像和“杂交水稻之父”的英文字幕,顿时,全场欢声雷动,向袁隆平鼓掌致意。从此,袁隆平赢得了当之无愧的“杂交水稻之父”的称号。

他的目标在不断实现

1987年,两系法研究被列为国家“863”计划项目,袁隆平出任责任专家,主持全国16个单位协作攻关。1995年,两系法杂交水稻大面积生产应用,到2000年全国累计推广面积达5000万亩,平均产量比三系增长5%-10%。

当全国农业界的兴奋还没有离开两系法时,袁隆平又提出了更高的奋斗目标——研究超级杂交稻。把塑造优良的株叶型与杂种优势有机结合起来,提出了旨在提高光合作用效率的超高产杂交水稻选育技术路线,即常规育种与分子育种相结合,并运用高技术优化杂交稻的米质。据了解,目前超级杂交稻部分已达到国家一级优质米,大部分已达到国家二级优质米的标准。

1998年,这一项目受到时任国务院总理朱镕基的高度重视,获总理基金1000万元资助,同时,也列入国家“863”计划。经过5年的攻关,终于在2000年达到了农业部制定的第一期目标,共有数十个百亩片和数个千亩片亩产700公斤以上。2004年,达到800公斤,提前一年实现二期目标。

袁隆平算了一笔账:中国的粮食安全线是4.7亿吨,全国4.5亿亩的水稻种植面积,如果每年推广种超级稻1亿亩,每亩就算增产150公斤的话,一年就可以增产150亿公斤。这相当中国一个中等省的全年的粮食产量,可以供养4000万人口!

上个世纪九十年代,美国经济学家布朗向世界发问:“21世纪谁来养活中国?”在布朗看来,中国人多地少,而且随着人口增长,以及耕地的消耗,将使这一问题更加突出。饥饿的中国将不仅带给本国众多的社会问题,而且还将影响世界。“中国威胁论”由此产生。

然而,21世纪早已来到我们面前,布朗的论调却完全没有成为现实,中国人不仅吃得越来越饱,而且吃得越来越好。中国不仅改变了粮食缺口大国的形象,而且成为第三大粮食援助捐赠国。中国不仅没有成为世界的威胁,而且为世界的发展做出了越来越多的贡献。

袁隆平的杂交水稻种子,历经岁月的洗礼,穿越时空的隧道,播撒世界五大洲,并在那里生根发芽、开花结果。目前,中国的杂交稻已在30多个国家和地区进行研究和推广,种植面积达到150万公顷。袁隆平满怀信心地说,如果国外的推广面积达到1500万公顷,以每公顷增产2吨稻米计算,就能实现总产3000万吨。这位“杂交水稻之父”真正造福了全人类!