2012-09期●专稿●

我的“三毛”生涯

——忆一九四七年考入复旦大学前后

抗战胜利后,我先到南京求学,深受进步同学的引导,思想上得到一定的悟觉,遂参加了1947年的 “五·二○”“反饥饿、反内战、反迫害”运动。不久,我赴上海投考圣约翰大学、上海师范专科学校及复旦大学。

1947年7月,我在上海应考期间,花完旅费和应考的报名费,便囊空如洗,但我不愿伸手向亲友告贷,也不忍向家里要钱。正在走投无路之际,一个傍晚,我沿苏州河北岸闲逛,忽然望见外白渡桥铁桥上,有人在帮着推载人的三轮车上坡,到桥中央时,乘客会丢下一些小费。我想,这活路不妨试一试。我走过去,看到有三轮车来时便也凑上去帮着推车。到桥中央时,乘客给了我千把元(现值约两三元)。正高兴时,突然背后来个小瘪三,他拍拍我的肩膀,骂道:“侬是啥地方来的?这里弗是侬的地盘,滚开!”不由分说一把抢走了我的钱,还将我背在身上的书包里的应试书籍、笔墨都甩到桥下的苏州河中。我莫明其妙,正要还手反击,看到旁边站着他的几个同伙双手插腰眯着眼。我知道他们是有帮派的。我孤身一人,只好姗姗地走开。沿着苏州河岸走到200米外的乍浦路桥的引桥旁边呆着。路旁有一个卖茶的摊子,我在摊子旁一条水沟边坐下,此时感到口干难耐,想喝茶却没有钱。摊主老妪看到我的狼狈相,主动送我一杯茶,不收钱,还慈祥地询问我的情况。我好像遇到了亲人,心头一热,就把刚才的事情详细告诉了她。她很关心地指点我,干这个活是有地盘划分的,你要干这活先得孝敬两种人:一种是这里的老瘪三,他是这里的地头蛇,有权指挥这些小鬼;另一种是这里的岗警。我说我没有钱孝敬他们,怎么办?她说,我跟他们说说情吧。说完,她叫来了一个老头,是她熟悉的老瘪三,简单说了我的情况。这位老瘪三看在这位卖茶老妪的面子上,同意我干这活了。

由于抢着干这活的人不少,不能只呆在桥头等车来,要抢先,在离桥头30~50米时,就得凑上去推,同时,也可利用惯性,使车子上坡时更轻快一些。我学过物理,开始速度快一点,上坡就可轻松一点。三轮车上桥,如果没有人帮着推的话,骑车者就得下来,跑到车子后面一步一步用肩膀硬顶上去,这样自然慢得多。一般乘客,也乐于有人帮着推,宁可花一些小费,较为快速。此外,还要注意,在快到桥中央前,就要向乘客讨小费,否则到桥中央后,车子下坡走得飞快,你跟不上就要不到钱。不懂这行的新手常常吃亏,甚至还会腾空摔跤,如张乐平画的“三毛”一样。

有一次,一个又高又大的美国兵乘车,车子重得很,我帮推车快到桥中央时,用英语跟他说:“A tip, please!”他听到我讲英语,给小费也特别大方。想不到我学了十年英语,竟然在此种场合派上用场,真有啼笑皆非之感。干这种帮推车活儿,一次可得一千或几百元不等,也有给几十元的,也有不给的。干活的人多时,为了争活儿,往往要退到离桥前70米处等车,才争得到活干。推车时不能穿鞋子,因鞋子会打滑,所以要把鞋子脱下来插到腰带上。

有一次,为了抢活干,我的鞋子踩到了狗屎都不知道,照样把鞋子脱下来往腰带上一插,待推完车,闻到臭味,才发现衣服上已沾满了狗屎。就这样一天挣了两千来块钱,便到火车站附近的穷人区,买最便宜的硬大饼吃,那种硬饼用水一泡,就膨胀起来,可以吃得很饱,可谓价廉物美。

我在上海乍浦路桥推车,一方面生活上喂养肚皮;另一方面,在精神上吸取养分,到生活书店、新知书店看书,并将剩余的推车钱,买一两本鲁迅著作啃读。

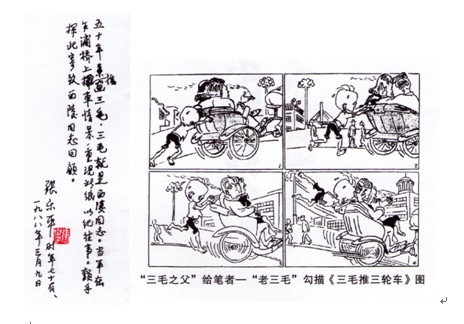

我与另一推车者老匡(他当时投考上海师专)都爱好文艺,我俩曾合作写了《投考生推三轮车》,发表于1947年9月27日《大公报·青年园地》(第49期)。这篇短文,在社会上引起了注意。发表次日(即9月28日),我正在推车时,看到一位30来岁的高瘦个子,在桥头画速写,还不时向我们张望。事后才知道,那位就是《三毛流浪记》漫画的作者张乐平先生。就在我们文章发表后10天,《大公报》“副刊”就刊登了连载漫画《三毛推三轮车》。该期第一幅是一个孩童在三轮车后吃力地推车上坡,挥汗如雨;第二幅是推车到了桥中央;小孩伸手讨钱;第三幅是车下坡,小孩飞腿追车要讨钱,乘客却不理睬;第四幅是小孩腾空摔倒在地,三轮车如飞而去,只留下一道烟尘。这真的把推车孩童典型地绘画出来了!

后来我考入复旦大学,虽然免学费、有饭吃,但无任何接济,冬天连毛线衣都没有,于是又想起去重操旧业,常于星期六傍晚,继续到乍浦路桥去推三轮车。这时不是“投考生推三轮车”,而是“大学生推三轮车”了。

我的恩师章靳以,曾出一个题目《感人的故事》。我就把推车的经历写出来。他看了文章后,写上“我尊敬你的生活的经验”。这是恩师对我这段经历的肯定。

1988年在北京,我与漫画大师华君武谈到了《三毛流浪记》。他说:张乐平这套系列漫画,熔思想性、艺术性、科学性和趣味性于一炉,对揭露旧社会的阴暗面,起到了匕首的作用,影响很大,“三毛”成了妇孺皆知的典型人物。我对他说:“我是‘三毛’的原型之一,有一期《三毛推三轮车》,写的就是我的形象。”华君武极为惊讶,也很感兴趣。他说:“想不到你也是‘三毛’原型。你去上海时,我写一封介绍信给你,你去找乐平,我叫他为你再画一张做纪念。”华君武在介绍信上写道:“携信来访的陈先生是香港报刊编辑,他曾与邵宇合编过《中国艺术》期刊。他是你当年笔下‘三毛’的原型,望好好接待……”

想不到经历了半个世纪的风雨沧桑,我有机会见到“三毛之父”张乐平。我与当年的复旦大学学生会主席程极明及校友武振平一起拜访“三毛之父”,当年英俊的漫画家,时今已垂垂老矣!

他看了华君武的介绍信后,仿佛又回到了解放战争烽火漫天的岁月,顿时神采飞扬谈了许多往事。我刻了一方 “乐平”阳文印章送给张乐平,他看后非常高兴,在我的印谱上题写了“三毛翻身乐”。题词后,还加盖一个齐白石刻的“乐平”阴文印章。告辞时,张乐平说:“我一定再画一幅送你。”

后张乐平通过武振平转告我,由于心脏衰弱,手发抖,深感遗憾地说:“真对不起,我本要给你重画一幅,奈何天不从人愿,我目前已无法重作,我会临摹一幅给你。”他找出旧稿,先复印下来,然后临摹勾勒,又题字于画旁:

“五十年来画三毛,三毛就是西陵同志(注:这是我当时用的笔名)。当年在乍浦桥上推车情景,重现此纸,以纪往事。颤手挥此寄西陵同志回顾。张乐平时年七十有八,一九八八年三月九日。”

1990年6月初,武振平告诉我,张乐平因血压低住院了。我立刻飞往上海到医院探望,当时,我再刻了一方“三毛之父”印章送给张乐平。他看后十分高兴,在印谱上题上“张乐平”。谈到往事,他慨叹岁月无情,一时激动竟抽噎起来,我也被引得掉泪。

不久,“三毛之父”张乐平去世了。他给我的那幅画,一直挂在我的书房里,成了最珍贵的纪念品。看到那幅画,使我永远难忘昔日的苦难岁月,也难忘张乐平先生的一片深情。

在复旦大学读书期间,还有一件事令我难忘。我给许广平大姐写了一封信。信中谈及我对鲁迅精神十分敬佩,就是在最困难的时候,也要读鲁迅的书。就是拿推车得到的小费,也要去买鲁迅的著作。我幸运地收到她的回信,信中关怀地说:“我不能够让您推车或当衣来买鲁迅的书,更不能让您把维持生命的少有款项,饿肚子买书……”这对我来说,是多大的肯定和鼓励啊!1949年4月26日,国民党当局在上海全市搞大逮捕,我被困于复旦大学德庄学生宿舍。我在被捕前,把信塞藏双层床上铺附近的墙缝中。出狱后取出,保存至今,作为一生珍贵的资料。