2012-11期●缅怀篇●

鲁迅逝世11周年集会亲历记

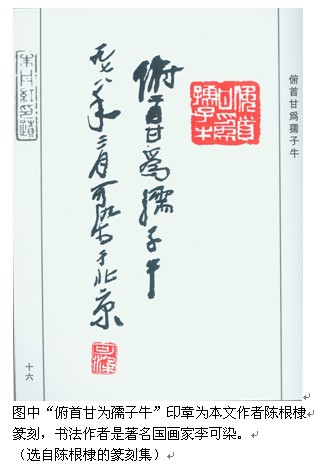

我阅读鲁迅的著作,深受教益,特别是感动于“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的精神。我逐渐成为鲁迅先生的信徒和崇拜者。

1946年我专程从南京到上海,参加纪念鲁迅逝世10周年集会,并聆听了周恩来精辟阐释鲁迅精神的演说。我深有感受,觉悟有所提高。

1947年10月19日,是鲁迅先生逝世11周年纪念日。那时我已考入复旦大学读书。天刚亮,我直奔徐家汇,经交通大学附近,取道往上海虹桥公墓。到了郊区,看到岔路口都张贴着箭头式的指路标,写着:“伙伴们,往前走!”这是鲁迅先生文章上经常出现的呼唤,凡是他的崇拜者都能理解。

我进公墓后,急奔鲁迅墓前,看到许广平正悲愤地揩抹鲁迅墓碑上被敲破的瓷像上的泥土。这时,我看墓旁的花枝都被折断,连周恩来去年种的两棵长青树,也被连根拔掉,道路石阶砖石也被掀开多处。这可以看出敌人是蓄意破坏鲁迅先生的坟墓,周围的人都是充满愤怒的表情。

我仔细打量周围的人群,他们都是著名作家,其中有茅盾夫妇、曹靖华、马凡陀(袁水拍)、胡风、内山完造、文幼章等。我急忙坐到茅盾身旁的石凳上,听他讲述访苏见闻和观感。我也和许多青年一样递上纪念册,请茅盾题字留念。茅盾在我的小簿子写上“为人民大众服务”几个苍劲的行书。他签上名后,又叫身旁的夫人孔德沚也签了名。茅盾还笑着说:“我们俩是一块去苏联考察的。”接着,我又请曹靖华签了名;然后找到高大个子、当时是银行职员的马凡陀。我很喜欢他的《马凡陀的山歌》,我随口背诵了几句:“老天爷,你塌了吧……”他笑了笑。大家请他谈山歌创作经验,他说:“我正在探索一条新路子,要从民间的山歌和传统的戏曲中,吸取养分,来创作山歌式的新诗。”

我又找胡风,可是他被一大群人围着,我挤不进去,只得又回到许广平大姐身边。她正忙着给人题字签名,我好不容易挤近了她,我曾到她家中拜访过她,便用粤语打招呼:“许大姐,我又见到你了!”她听到粤语,引起注意,看清是我时,显得很高兴地说:“细佬(粤语“小兄弟”),你也来了!”我细声问:“海婴呢?”她答:“在香港。”我再问:“是不是在搞文学?”她说:“不,他爸爸说过,不要做空头文学家,他学的是电子。”大姐又反问我:“你现在怎样?”我说:“我已考入复旦,有奖学金支持了。”她高兴地答:“那就好了。”

我说:“纪念鲁迅先生逝世10周年,我从南京来上海参加的,现在又过一年了。”她点头会意。接着,我又说:“大姐,我想请教你一个问题,鲁迅先生的第一本书《野草》中的第一篇文章是《秋夜》,文中第一句话‘在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树’,这话怎么解?”许大姐反问我:“你的意思呢?”我说:“我有一种看法,不知对不对?”“那你说吧。”我说:“我是这样理解的:鲁迅先生这篇散文诗,写于1924年9月。那时,正是国内军阀割据时期……大大小小的军阀各霸一方,都想扩张势力,捞取资本,不惜残害百姓、祸国殃民。所以,鲁迅先生用遍身带刺的枣树来比喻他们。”许大姐听后,点头表示赞赏:“你倒是理解得不错呀!”确实,我的理解是:当时,这边是军阀,那边也是军阀,鲁迅先生是以一株是枣树,另一株也是枣树,来暗喻军阀林立的。

当我与许大姐谈话之时,忽然有人在鲁迅墓前的石柱上,拾到一张条子,交给许大姐。许大姐看了后,一言不发,我看到了那条子上写的是“不准开大会”。这种捣乱,许大姐都经历过,见怪不怪。8周年纪念会是1944年在重庆举行的,宋庆龄也参加了大会,胡风等许多人在会上演说。宋庆龄因有事要先离开会场,她一走,混进来的特务就寻衅滋事,扰乱会场。9周年时也有类似情况。10周年纪念会是在上海开的,十分隆重。周恩来在会上发表檄文,特务们吓坏了。今天的11周年纪念会,他们的威胁是早已估计到的。

许广平立即将“条子”交给茅盾。他俩商议了一下,茅盾当机立断,召集大家在鲁迅墓前站好队,简单说了几句话:“现在国内革命战争形势紧张,我们今天来纪念鲁迅,会遭到捣乱,大家要冷静对待。”茅盾又高声说:“今天来此聚集的,是鲁迅先生的生前好友和鲁迅先生的崇拜者。让我们现在来一个简单的仪式:向鲁迅先生遗像致敬:一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬。让我们继承和发扬鲁迅先生的战斗精神,把我们手中的笔,当作匕首和投枪去战斗吧!”

许广平宣布散会。可是,有许多参加者还不走,站在鲁迅墓前表示哀悼、思念和致敬。

我因要找胡风请教问题,紧跟着胡风离开了。我追上去礼貌地叫一声:“胡风老师!”他很严肃,说了一句湖北腔:“小伙伴一块走。”又问:“你在哪个中学读书?”我说:“复旦大学。”他亲切地问:“靳以在复旦教书?”我说:“我选读他的国文课。”他跟着说:“很好,靳以是鲁迅的忠实信徒。”

当跑到距徐家汇市场不远时,胡风拉我到一间小酒铺去喝茶,佐料是一碟茴香豆。胡风像老友似的,问我喜欢吃这豆子吗,他像朗诵诗句一样说:“这不是相思豆,而是茴香豆。”他沉思一会说:“相思豆,吃后倍相思;茴香豆,会回忆起旧事。鲁迅在文章中所写的,绍兴有家小酒家,孔乙己吃的就是这茴香豆。”他又说:“靳以也是鲁迅的忠实信徒,他的《前夕》是受鲁迅的精神感染而写的。”胡风话头一转,对我说:“你应好好一读。”

这时,忽然走进来两个“大汉”,其中一个戴着黑眼镜,我估计来者不善。胡风也给我打个眼色,拉我向外走。我与胡风离开那小酒铺,没走几步,身后又有人跟上来。胡风推我一下,意思是让我赶快避开盯梢,他向我点一下头,就独自走了。

这是当年在白色恐怖下举行的最为简短、也最为紧张的一次鲁迅先生的纪念会。幸得当时有一位光华大学的学生带了照相机,拍下了极为珍贵的历史镜头。那张照片我仍保存着,其历史价值自然是不言而喻的。